广东作为我国重要的淡水养殖省份,叉尾鮰(又称斑点叉尾鮰)是其特色养殖品种之一,2025年的叉尾价格行情受多种因素影响,呈现出阶段性波动特征,从全年走势来看,价格整体呈现“上半年震荡下行,下半年逐步回暖”的态势,不同规格、品质及产区的叉尾价格存在明显差异,具体分析如下:

2025年广东叉尾价格整体走势

2025年广东叉尾价格波动主要受供需关系、饲料成本、气候变化及市场消费习惯等因素驱动,据行业数据监测,全年叉尾塘头收购价格(以常规规格0.8-1.2斤/尾为例)主要集中在6-10元/斤区间,其中上半年价格较低,下半年受中秋、国庆及春节备货需求拉动,价格明显回升。

上半年(1-6月):价格持续承压

一季度受春节后消费淡季影响,市场需求疲软,叠加部分养殖户集中出鱼,导致供过于求,价格跌至全年低点,1-2月,广东珠三角地区叉尾塘头价普遍在6.5-7.5元/斤;3-4月随着气温回升,叉尾生长加速,出塘量增加,而餐饮消费尚未完全恢复,价格进一步下探至6-8元/斤;5-6月受梅雨天气影响,运输难度加大,部分地区出鱼量减少,价格略有企稳,但仍维持在6.5-8.5元/斤的低位。

下半年(7-12月):需求回暖推动价格上涨

三季度开始,随着国内餐饮市场复苏及学校开学需求增加,叉尾消费量逐步提升,尤其是9月后中秋、国庆双节备货,拉动价格显著上涨,7-8月,广东叉尾塘头价回升至8-9元/斤;9-10月受节日效应影响,价格突破10元/斤,部分优质大规格鱼(1.5斤以上)价格达到11-12元/斤;11-12月随着元旦、春节临近,经销商备货积极性提高,加之冬季叉尾肉质更佳,市场需求旺盛,价格维持在9.5-10.5元/斤的高位,部分产区甚至出现供不应求的局面。

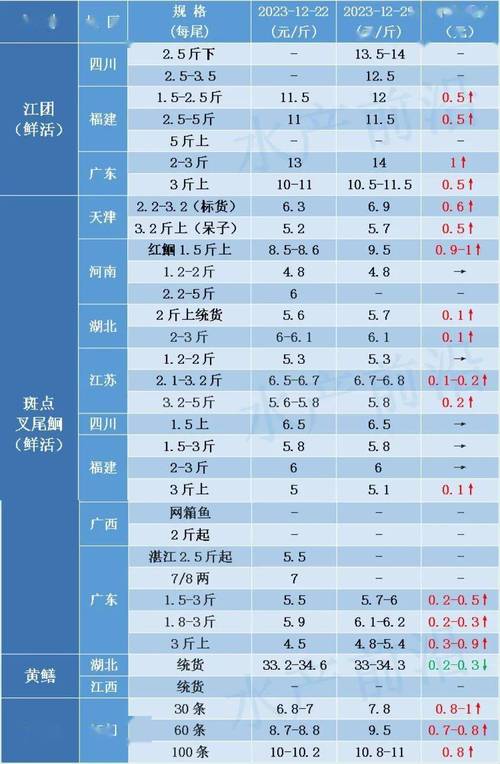

不同规格与品质叉尾价格差异

叉尾价格因规格、肥满度、外观品质等因素存在明显分层,具体如下表所示:

| 规格(斤/尾) | 品质等级 | 塘头价格(元/斤) | 主要市场特点 |

|---|---|---|---|

| 6-0.8 | 统货 | 6-8 | 价格较低,主要用于加工制品,需求稳定但利润空间小 |

| 8-1.2 | 优质统货 | 8-10 | 主流流通规格,适应商超、餐饮等多渠道需求,价格波动较大 |

| 2-1.5 | 大规格 | 10-12 | 高端餐饮及礼品市场偏好,肉质紧实,价格较高且供不应求 |

| 5以上 | 特级大鱼 | 12-15 | 少量出口及高端定制,养殖周期长,价格受品质影响显著 |

不同产区的价格也存在差异:珠三角地区因养殖技术成熟、产量大,价格相对较低;粤西、粤北等山区产区因运输成本较高,价格普遍比珠三角高0.5-1元/斤。

影响2025年广东叉尾价格的核心因素

- 供需关系:上半年集中出鱼导致供应过剩,下半年节日需求集中释放,供需失衡是价格波动的直接原因。

- 饲料成本:2025年豆粕、玉米等饲料原料价格波动,养殖成本每斤增加0.3-0.5元,对价格形成支撑。

- 气候因素:夏季高温及梅雨天气影响运输和鱼类生长,短期供应减少推动价格上涨;冬季低温则提升鱼类品质,刺激消费需求。

- 政策与消费升级:环保政策趋严导致部分散户退出,市场集中度提升;消费者对优质水产品需求增加,大规格、高品质叉尾溢价明显。

养殖户应对建议

针对2025年的价格波动,养殖户需重点关注市场动态,合理规划出塘时间:

- 分批出鱼:避开集中上市期,错峰上市以获取更高价格;

- 提升品质:通过优化饲料配方、控制养殖密度,提高叉尾肥满度和外观品质,争取大规格鱼溢价;

- 拓展销售渠道:对接商超、餐饮及电商平台,减少中间环节,提升利润空间。

相关问答FAQs

Q1:2025年广东叉尾价格为何下半年明显高于上半年?

A:下半年价格上涨主要受三方面因素驱动:一是中秋、国庆及春节等传统节日备货需求集中释放,消费量显著增加;二是夏季高温及梅雨天气导致部分产区出鱼量减少,市场供应阶段性偏紧;三是养殖成本上升(饲料价格上涨)对价格形成支撑,加之养殖户对后市预期乐观,惜售心理推动价格上行。

Q2:2025年广东叉尾养殖中,哪些规格的利润空间更大?

A:2025年广东叉尾养殖中,1.2-1.5斤的大规格鱼利润空间相对更大,大规格叉尾因肉质更佳,深受高端餐饮和礼品市场青睐,价格比常规规格高2-4元/斤;尽管大规格鱼养殖周期更长(需12-18个月),但市场供不应求,且加工企业对大规格鱼的收购意愿更强,养殖户可通过延长养殖周期或选择优质苗种来提升整体收益,需注意大规格鱼养殖风险较高,需密切关注市场动态,避免因价格波动造成损失。