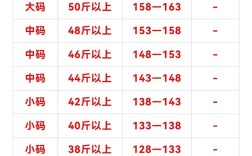

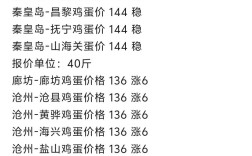

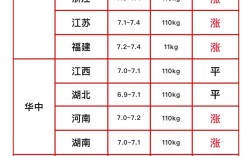

据市场监测数据显示,2025年10月18日,宝鸡市鸡蛋价格整体保持稳定,局部市场因货源供应略有波动,当前市区内普通鲜鸡蛋主流收购价为9.2-9.6元/公斤,批发市场交易价格为9.8-10.2元/公斤,零售终端价格普遍在10.5-11.0元/500克,与上周相比基本持平,从区域分布来看,金台区、渭滨区等主城区价格略高于陈仓区、眉县等产蛋区,其中金台区大型超市零售价为10.8元/500克,而眉县产地收购价低至9.0元/500克,价差达1.8元,主要受物流运输成本及终端消费需求差异影响。

分品质来看,土鸡蛋、品牌鸡蛋价格仍高于普通鸡蛋,土鸡蛋因养殖周期长、口感佳,零售价普遍在13.5-15.0元/500克;部分知名品牌鸡蛋如“咯咯哒”“圣迪乐”等,凭借品质管控和品牌溢价,售价维持在12.0-13.5元/500克,较普通鸡蛋溢价约20%-30%,从销售渠道分析,农贸市场价格波动较小,每日交易量约占总量的60%,超市因包装和品牌附加值,价格偏高但销量稳定,电商平台则通过促销活动吸引年轻消费者,部分平台推出“买二送一”活动,实际到手价低至9.9元/500克。

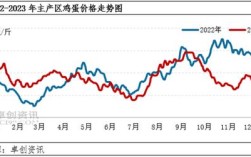

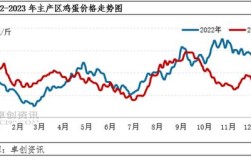

影响近期价格的主要因素包括:供应端,当前蛋鸡存栏量处于合理区间,宝鸡本地及周边养殖户产蛋率稳定在85%-90%,市场供应充足;需求端,秋季学校开学及中秋备货效应消退,食品加工企业采购量减少,但家庭消费略有回升,整体需求平稳;成本端,玉米、豆粕等饲料价格较上月上涨3%-5%,养殖成本小幅增加,对蛋价形成一定支撑,预计短期内宝鸡鸡蛋价格将以稳为主,若出现大规模疫情或极端天气,不排除小幅上涨可能。

以下是宝鸡市区部分市场鸡蛋价格参考表(单位:元/500克):

| 交易地点 | 品种 | 价格区间 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 金台区惠民农贸市场 | 普通鲜鸡蛋 | 5-10.8 | 产地直供,每日新鲜 |

| 渭滨区华润万家超市 | 品牌鸡蛋 | 5-13.0 | 圣迪乐牌,含盒装 |

| 陈仓区周原镇收购点 | 土鸡蛋 | 0-9.5 | 散装,无品牌 |

| 眉县常兴镇批发市场 | 普通鸡蛋 | 8-10.2 | 批量采购价50公斤起 |

相关问答FAQs:

Q1:为什么土鸡蛋比普通鸡蛋贵这么多?

A1:土鸡蛋价格较高主要因三方面因素:一是养殖成本,土鸡多采用散养方式,饲料以谷物、昆虫为主,养殖周期长达180-240天,而普通蛋鸡笼养,周期约120天,饲料成本更低;二是产量差异,土鸡年产蛋量约120枚,远低于普通鸡的300枚,单位养殖成本更高;三是品质和口感,土鸡蛋蛋黄更浓稠,富含不饱和脂肪酸和维生素,符合消费者对“天然”“健康”的需求,因此形成溢价。

Q2:如何挑选新鲜的鸡蛋?

A2:可通过“一看二摸三听四照”四步法:看蛋壳,新鲜鸡蛋表面有霜状粉末,色泽均匀,无裂纹或霉点;摸手感,新鲜鸡蛋手感粗糙,重量较沉,摇晃时无晃动感;听声音,轻摇鸡蛋,新鲜鸡蛋声音实,散黄蛋或有水响声;照光法,对着光源观察,新鲜鸡蛋呈半透明状,气室小(不超过1厘米),蛋黄轮廓清晰,而陈鸡蛋气室较大,蛋黄扁平,购买时建议选择正规渠道,注意生产日期和保质期,避免购买“翻蛋”(因储存不当导致蛋黄膜破裂的鸡蛋)。