当前獭兔貂皮市场行情受多重因素影响,整体呈现供需动态平衡、价格分化的特点,从产地来看,河北、山东、辽宁等传统养殖主产区价格差异明显,其中河北肃宁的獭兔皮因养殖规模大、加工链条完善,市场流通量占全国总量的60%以上,价格波动对全国行情具有风向标意义,近期受冬季服装订单陆续启动影响,中高端獭兔皮交易量环比增长约15%,但普通品质皮张价格保持稳定,部分养殖户反映出栏量增加导致短期供应略宽松。

从品种细分看,獭兔皮按品质分为特级、一级、二级三个等级,特级皮要求针毛平整、绒毛密度达每平方厘米1.2万根以上,无伤残、针绒比1:10,目前特级獭兔皮(生皮)市场收购价在每张85-95元,同比上涨8%;一级皮价格在65-75元/张,与上月持平;二级皮因服装厂采购意愿较低,价格仅在45-55元/张,部分皮商压价现象明显,相比之下,水貂皮市场则呈现两极分化,标准级公貂皮(北欧系)成交价稳定在600-700元/张,而母貂皮受下游需求疲软影响,价格持续走低,目前仅售350-420元/张,较年初下跌约12%。

终端消费市场方面,今年獭兔貂皮服装的时尚元素融合成为价格新变量,据杭州四季青服装市场商户反馈,拼接工艺、渐变染色等处理方式的獭兔皮大衣溢价空间达20%-30%,例如采用獭兔皮与狐狸毛拼接的短款外套,批发价可达1800-2200元/件,而普通纯獭兔皮大衣仅售1200-1500元/件,国际市场上,俄罗斯对中低档水貂皮采购量减少15%,但韩国市场对国产高品质公貂皮需求增加,带动山东威海地区貂皮出口价格上涨5%。

养殖成本方面,今年以来饲料价格波动对养殖户利润影响显著,玉米价格从年初的2800元/吨上涨至目前的3100元/吨,獭兔养殖饲料成本每只增加约15元,当前优质獭兔养殖户利润空间在每只25-35元,而普通养殖户因成活率较低(平均85%),利润仅10-15元/只,部分养殖户开始转向养殖彩色獭兔,如紫貂色、宝石蓝等特殊色系,其皮张价格比普通白色獭兔皮高出40%-60%,但市场接受度仍需时间培育。

展望后市,随着元旦、春节临近,皮草消费将进入传统旺季,预计中高端獭兔皮价格仍有5%-8%的上涨空间,而水貂皮市场因国际需求不确定性,价格可能维持震荡格局,养殖户需关注皮毛加工企业的订单情况,合理安排出栏时间,避免集中上市导致价格下跌,建议养殖户加强疫病防控,提高皮张品质,通过合作社模式对接终端市场,减少中间环节利润流失。

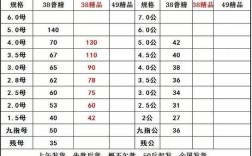

以下是主要产区獭兔貂皮价格参考表(单位:元/张):

| 品种 | 等级 | 河北肃宁 | 山东临沂 | 辽宁大连 | 价格趋势 |

|---|---|---|---|---|---|

| 獭兔皮(生皮) | 特级 | 90-95 | 85-90 | 88-92 | ↗上涨8% |

| 一级 | 70-75 | 65-70 | 68-72 | →持平 | |

| 二级 | 50-55 | 45-50 | 48-52 | ↘下跌5% | |

| 水貂皮(熟皮) | 公貂 | 650-700 | 620-680 | 630-680 | ↗上涨5% |

| 母貂 | 380-420 | 350-400 | 360-410 | ↘下跌12% |

相关问答FAQs:

-

问:现在养殖獭兔是否还有利润空间?新手需要注意什么?

答:当前优质獭兔养殖仍有利润,每只净利润约25-35元,新手需注意三点:一是选择优良品种,如美系獭兔比本地品种产皮率高20%;二是控制养殖密度,每平方米不超过6只;三是做好防疫,重点预防兔瘟和球虫病,建议与当地畜牧部门建立技术指导关系。 -

问:獭兔皮和水貂皮哪种更适合小本创业者经营?

答:建议小本创业者优先考虑獭兔皮,原因有三:一是养殖门槛低,初始投资(种兔+笼舍)约5000元即可起步;二是生长周期短,从出生到取皮仅需5-6个月;三是市场风险较小,獭兔皮单价低,库存积压压力小,而水貂皮养殖需较大资金投入(每只种貂成本约800-1200元),且对养殖环境要求苛刻,更适合规模化经营。