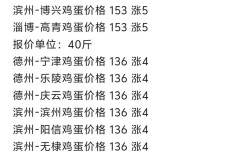

福建今日鸡蛋价格查询是许多市民和商家关注的话题,鸡蛋作为日常饮食中不可或缺的食材,其价格波动直接影响着消费者的生活成本和餐饮行业的经营决策,根据今日最新市场监测数据,福建省内各地鸡蛋价格整体呈现稳中略降的趋势,不同地区、不同品种的鸡蛋价格存在一定差异,具体情况如下:

福建省内主要城市鸡蛋价格概览

今日福建省内福州、厦门、泉州、漳州、龙岩等主要城市的鸡蛋零售价格总体平稳,其中普通鲜鸡蛋(红皮/白皮)价格区间在每斤9.2元至10.5元之间,土鸡蛋价格因养殖方式和品质差异较大,价格区间在每斤12元至18元不等,具体来看,福州地区普通鸡蛋均价为9.8元/斤,土鸡蛋均价为15元/斤;厦门地区因物流成本较高,普通鸡蛋价格为10.2元/斤,土鸡蛋价格达16.5元/斤;泉州地区价格相对亲民,普通鸡蛋均价为9.5元/斤,土鸡蛋价格为14元/斤。

价格波动因素分析

- 供应端影响:近期福建省内蛋鸡存栏量保持稳定,局部地区受天气炎热影响,蛋鸡产蛋率略有下降,但整体供应充足,省内大型养殖场出货量稳定,市场流通环节库存处于合理水平,对价格形成支撑。

- 需求端变化:夏季是鸡蛋消费的传统淡季,居民采购量较春季有所减少,餐饮行业对鸡蛋的需求也相对平稳,导致市场价格缺乏上涨动力。

- 外部因素:全国鸡蛋价格整体稳中偏弱,福建省内价格受周边省份市场行情影响,部分贸易商采购积极性不高,进一步抑制了价格上行。

- 品种差异:土鸡蛋因养殖周期长、成本高,且消费者对其营养价值的认可度较高,价格波动幅度较小,而普通鸡蛋价格受市场供需影响更为明显。

不同渠道价格对比

鸡蛋的销售渠道主要包括农贸市场、连锁超市、社区生鲜店及线上电商平台,各渠道价格存在一定差异,以下是今日福建省内部分渠道价格对比表(单位:元/斤):

| 销售渠道 | 普通鸡蛋 | 土鸡蛋 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 农贸市场(散装) | 2-10.0 | 12-15 | 可议价,品质参差不齐 |

| 连锁超市(品牌包装) | 8-10.5 | 15-18 | 品质稳定,有保质期保障 |

| 社区生鲜店 | 5-10.2 | 14-16 | 便捷性高,价格适中 |

| 线上电商平台 | 0-9.8 | 13-15 | 需考虑配送费,部分有优惠活动 |

从表中可以看出,农贸市场的普通鸡蛋价格相对较低,但品质和新鲜度难以保证;连锁超市虽然价格略高,但品牌鸡蛋质量更有保障;线上电商平台因减少了中间环节,价格具有一定优势,但需注意配送时效和存储条件。

未来价格走势预测

综合当前市场供需情况及季节性因素,预计短期内福建省内鸡蛋价格将以稳为主,小幅波动的可能性较大,随着秋季来临,气温逐渐下降,蛋鸡产蛋率将有所回升,市场供应量可能增加,若需求端无明显改善,普通鸡蛋价格或存在小幅下行空间;而土鸡蛋因消费刚性需求,价格将保持相对稳定,饲料价格的变化、节日效应及政策调控等因素也可能对价格产生一定影响,建议消费者和商家密切关注市场动态。

相关问答FAQs

问题1:为什么土鸡蛋比普通鸡蛋价格高很多?

解答:土鸡蛋价格较高的原因主要有三点:一是养殖成本高,土鸡蛋多采用散养方式,养殖周期长(通常180天以上),饲料以谷物、虫草为主,而普通鸡蛋多为笼养,养殖周期短(约120天),饲料成本较低;二是产量低,散养蛋鸡的产蛋率仅为笼养蛋鸡的60%-70%,单位时间内产出较少;三是市场需求,消费者普遍认为土鸡蛋营养更丰富、口感更好,导致供不应求,价格自然较高,不过需要注意的是,土鸡蛋与普通鸡蛋的营养差异其实并不显著,消费者可根据自身需求选择。

问题2:如何判断鸡蛋是否新鲜?购买时有哪些注意事项?

解答:判断鸡蛋新鲜度可从以下几个方面入手:一是看外观,新鲜鸡蛋蛋壳表面粗糙、色泽均匀,无裂纹、霉斑;二是听声音,轻轻摇晃鸡蛋,新鲜鸡蛋声音实,无晃动感,陈蛋或有裂纹的鸡蛋会有晃动声;三是用水试,新鲜鸡蛋放入水中会沉底,而陈蛋会浮起;四是打开观察,新鲜鸡蛋蛋黄饱满、凸起,蛋白透明粘稠,散黄、浑浊的鸡蛋则不新鲜,购买时建议选择正规渠道,注意查看生产日期和保质期,避免购买“三无”产品;同时根据家庭食用量合理购买,储存时放在阴凉干燥处,避免与异味食材混放。