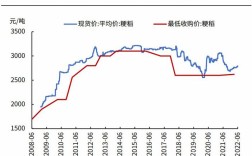

2025年银狐皮价格是裘皮市场的一个重要参考指标,这一年受全球经济环境、行业供需关系及消费趋势等多重因素影响,价格呈现出阶段性波动和结构性调整的特点,银狐皮作为裘皮中的高端品类,其价格不仅关乎养殖户的收益,也反映了整个裘皮行业的景气程度,从全年走势来看,2025年银狐皮价格大致可分为上半年平稳运行、下半年震荡下行两个阶段,不同规格、等级的皮张价格差异显著,整体市场呈现出“量价齐跌”的态势。

从年初到6月,银狐皮价格基本保持稳定,这一时期,国内裘皮服装加工企业按计划采购,市场需求相对平稳,尤其是北方地区冬季裘皮服装的销售旺季刚过,企业库存处于合理水平,对原料皮的采购需求以刚需为主,据行业数据显示,2025年一季度,山东、河北等主要养殖区的国产银狐皮(路分熟皮,90-110cm)主流价格区间在每张800-1200元,其中高品质的银狐皮(针毛密集、绒厚板平)价格可达1500元以上,而低等级的皮张价格则在600-800元,进口银狐皮(主要来自丹麦、芬兰等国家)因品质稳定,价格普遍高于国产皮,同规格进口皮价格约为国产皮的1.2-1.5倍,每张价格在1200-1800元,这一阶段,养殖户的出栏积极性较高,市场供应充足,但价格未出现明显上涨,主要受制于终端消费市场的疲软迹象。

进入下半年,随着全球经济复苏步伐放缓,国内高端消费品市场持续降温,裘皮服装的销量和价格均受到冲击,银狐皮原料价格也随之进入下行通道,7-8月,传统裘皮采购旺季未现,服装企业订单减少,对原料皮的采购意愿降低,市场成交清淡,到9-10月,价格加速下跌,国产银狐皮(90-110cm)主流价格降至每张600-900元,较上半年跌幅约30%,高品质皮张价格也回落至1200元左右,进口皮跌幅更为明显,部分规格价格较年初下降超40%,分析原因,一方面是前几年裘皮市场行情向好,养殖户扩大养殖规模,导致市场供应过剩;替代品(如人造毛、其他低价裘皮)的冲击以及消费者对奢侈品消费趋于理性,进一步压缩了银狐皮的价格空间,2025年国内经济增速放缓,居民可支配收入增速下降,也间接影响了高端裘皮的需求。

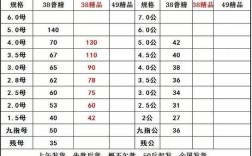

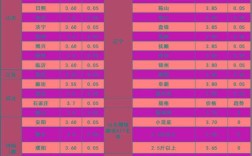

从不同规格和等级来看,银狐皮价格差异显著,长度是影响价格的核心因素,长度每增加10cm,价格通常上涨20%-30%,80-90cm的国产银狐皮价格多在500-800元/张,而100-110cm的则需800-1200元/张,120cm以上的优质皮张价格可达1500-2000元,等级方面,“路分”(皮张的成熟度和伤残程度)是关键指标,一级路分(皮板成熟、无伤残、毛色光亮)价格比二级路分(轻微伤残或毛色略差)高30%-50%,三级路分(有明显伤残或毛色不均)则价格较低,甚至难以销售,公母皮价格也有差异,公狐皮张幅大、毛峰长,价格通常比母狐皮高10%-20%。

为更直观展示2025年银狐皮价格变化,以下列出不同季度、不同规格的国产银狐皮主流价格区间(单位:元/张):

| 季度 | 80-90cm(一级路分) | 90-100cm(一级路分) | 100-110cm(一级路分) | 110-120cm(一级路分) |

|---|---|---|---|---|

| 第一季度 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1500 |

| 第二季度 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1500 |

| 第三季度 | 500-700 | 700-900 | 900-1100 | 1100-1300 |

| 第四季度 | 500-700 | 600-900 | 800-1000 | 1000-1200 |

注:进口银狐皮价格约为国产同规格皮张的1.2-1.5倍,具体受产地、品牌等因素影响。

综合来看,2025年银狐皮价格下跌是多重因素共同作用的结果,既有行业周期性调整的内因,也有外部经济环境变化的外因,对于养殖户而言,这一年面临较大的市场压力,部分中小养殖户因价格下跌而亏损,行业也由此进入去产能、调结构的阶段,而对于裘皮加工企业来说,原料价格的下跌虽然降低了成本,但也反映了终端市场的疲软,促使企业更加注重产品设计和品质提升,以应对市场变化,从长期看,裘皮行业的健康发展仍需平衡供需关系,提升产品附加值,并积极拓展多元化市场。

相关问答FAQs

-

问:2025年银狐皮价格下跌的主要原因是什么?

答:2025年银狐皮价格下跌主要受三方面因素影响:一是全球经济复苏放缓,国内高端消费品市场降温,裘皮服装终端需求减少;二是前几年行情向好导致养殖规模扩张,市场供应过剩;三是替代品冲击及消费者消费观念转变,对高价裘皮需求下降,国内经济增速放缓也间接影响了居民购买力。 -

问:2025年国产银狐皮与进口银狐皮价格差异有多大?主要原因是什么?

答:2025年进口银狐皮价格普遍高于国产皮,同规格进口皮价格约为国产皮的1.2-1.5倍,主要原因在于进口银狐皮(如丹麦、芬兰产)在品种改良、养殖环境、皮张品质(如针毛密度、绒厚度、皮板柔韧性)等方面更具优势,且品牌溢价较高;而国产银狐皮在品质稳定性上略逊一筹,主要供应中低端市场,因此价格相对较低。