海水龙虾的品种繁多,不同品种在口感、价格、生长环境、市场接受度等方面存在显著差异,最好”的定义需结合消费场景、个人偏好及市场需求综合判断,从全球范围内来看,以下几类品种因品质优良、风味独特而备受推崇,是市场上的主流高端选择。

波士顿龙虾(美国龙虾)是最广为人知的龙虾品种之一,学名美洲螯龙虾,主要分布于北大西洋沿岸,以加拿大和美国缅因州海域出产的品质最佳,其特点是体型较大,通常体重在0.5-1.5公斤,外壳呈鲜艳的橘红色,煮熟后变为鲜红,肉质洁白细嫩,富含弹性,且带有淡淡的甜味,波士顿龙虾的螯足发达,肉质饱满,尤其适合制作龙虾沙拉、龙虾汤或清蒸,由于生长水温较低,其生长周期较长,肉质更为紧实,市场价格相对较高,但因品牌认知度高,全球市场需求稳定,是高端餐厅和海鲜市场的常客。

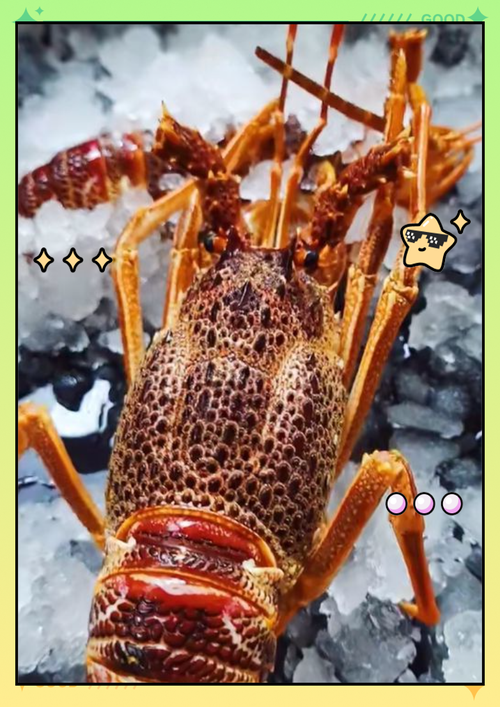

澳大利亚岩龙虾(澳洲龙虾)是另一高端品种,主要分布于澳大利亚西海岸和南部海域,学名南方岩龙虾,与波士顿龙虾不同,澳大利亚岩龙虾的螯足相对较短,但步足粗壮,外壳呈暗红色或褐色,肉质洁白且富有韧性,口感紧实弹牙,带有独特的海洋鲜甜风味,其最大的优势是生长环境纯净,远离污染,且捕捞后多采用活运方式,保证了极致的新鲜度,澳大利亚岩龙虾适合多种烹饪方式,尤其是香辣龙虾、芝士焗龙虾等能凸显其肉质特点,由于澳大利亚对渔业资源的严格管控,其产量有限,价格通常高于波士顿龙虾,在中高端市场颇受欢迎。

锦绣龙虾(青龙虾)是亚洲地区的优质龙虾品种,广泛分布于印度洋-太平洋海域,包括中国南海、东南亚及日本沿海,其体型较大,外壳呈鲜艳的蓝绿色带花纹,色彩斑斓,故称“锦绣龙虾”,肉质肥厚,尤其是尾部和腹部,口感鲜嫩多汁,甜味浓郁,且富含蛋白质和微量元素,锦绣龙虾的生长速度较快,但捕捞量受季节影响较大,春季和秋季是品质最佳时期,在中国市场,锦绣龙虾因本土优势,深受消费者喜爱,常用于高档宴席的刺身、清蒸或蒜蓉蒸制,其鲜艳的外观也能提升菜品观赏性。

法国蓝龙虾是欧洲顶级龙虾的代表,主要分布于法国西北部海域,尤其是布列塔尼半岛附近,其外壳呈独特的深蓝色,煮熟后变为艳丽的红色,体型相对较小,但肉质极为细腻,甜味突出,且带有淡淡的坚果香气,法国蓝龙虾的生长环境苛刻,对水质和水温要求极高,生长速度缓慢,因此产量稀少,价格昂贵,被誉为“龙虾中的奢侈品”,由于其稀缺性,法国蓝龙虾多见于米其林餐厅的高端料理,适合简单烹饪以保留原汁原味,如白灼或配以黄油和柠檬清蒸。

还有南非岩龙虾、新西兰龙虾等品种也各具特色,南非岩龙虾肉质紧实,适合烧烤;新西兰龙虾则体型较大,肉质饱满,甜味明显,这些品种在不同地区市场占据一定份额,但全球影响力相对有限。

从市场综合表现来看,澳大利亚岩龙虾和波士顿龙虾因品质稳定、供应量相对充足且全球认可度高,可称为“最好”的品种之一;若从稀缺性和风味独特性考量,法国蓝龙虾则更胜一筹;而锦绣龙虾在亚洲市场的性价比和文化接受度方面具有优势,消费者可根据预算和口味偏好选择:追求弹牙口感可选波士顿龙虾,偏爱鲜甜紧实可选澳洲龙虾,注重性价比和本土风味可选锦绣龙虾,极致奢华体验则可选法国蓝龙虾。

以下是主要海水龙虾品种的对比表格:

| 品种名称 | 主要产地 | 外壳特征 | 肉质特点 | 风味 | 市场定位 | 价格区间(元/公斤) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 波士顿龙虾 | 美国缅因州、加拿大 | 橘红色 | 洁白细嫩,弹性好 | 淡甜 | 高端,全球认可 | 200-400 |

| 澳大利亚岩龙虾 | 澳大利亚西海岸 | 暗红色/褐色 | 紧实弹牙,韧性足 | 海洋鲜甜 | 高端,品质稳定 | 300-500 |

| 锦绣龙虾 | 中国南海、东南亚 | 蓝绿色带花纹 | 肥厚鲜嫩,多汁 | 甜味浓郁 | 中高端,本土优势 | 150-300 |

| 法国蓝龙虾 | 法国布列塔尼半岛 | 深蓝色 | 极致细腻,甜味突出 | 坚果香气 | 奢侈品,稀缺 | 500-800+ |

| 南非岩龙虾 | 南非西部海域 | 红褐色 | 紧实,适合烧烤 | 鲜咸 | 中高端 | 180-350 |

| 新西兰龙虾 | 新西兰沿海 | 红褐色 | 饱满,甜味明显 | 清淡鲜甜 | 中高端 | 250-400 |

相关问答FAQs:

Q1: 如何挑选新鲜的海水龙虾?

A1: 挑选新鲜龙虾可从以下四点判断:①看活力:活龙虾肢体反应灵敏,尾部能快速弯曲,抓在手中挣扎有力;②看外观:外壳光亮有光泽,无黑色斑点或破损,腹部和关节处呈透明状;③看重量:同等体型下,手感沉重说明肉质饱满;④看鳃部:打开龙虾头部的鳃盖,鳃丝呈鲜红色或白色,无异味或发黑,若购买冷冻龙虾,则需确保包装完好,无冰霜结晶或解冻痕迹。

Q2: 海水龙虾的烹饪时间如何控制?

A2: 海水龙虾的烹饪时间因体型和烹饪方式而异,以最常见的蒸制为例:①0.5公斤以下的龙虾,水开后蒸8-10分钟;②0.5-1公斤的龙虾,蒸10-12分钟;③1公斤以上的龙虾,每增加0.5公斤多蒸3-5分钟,判断是否熟透可看外壳变为鲜红,肉质变白且不透明,用竹签插入尾部无血水渗出,若制作龙虾汤或刺身,则需先快速焯水去腥,再根据菜品需求调整烹饪时间,避免过度加热导致肉质变老。