进口蒸汽鱼粉作为水产养殖、畜禽饲料以及宠物食品生产中的核心蛋白原料,其价格波动直接关系到下游产业的成本与利润,当前,全球鱼粉市场受供需关系、捕捞政策、国际物流及汇率等多重因素影响,价格呈现动态变化趋势,以下从市场概况、价格构成、影响因素、区域差异及未来展望等方面,对进口蒸汽鱼粉的最新价格情况进行详细分析。

市场概况与价格动态

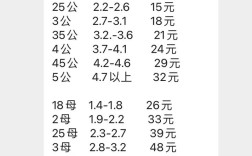

进口蒸汽鱼粉主要来自秘鲁、智利、美国、丹麦等国家,其中秘鲁作为全球最大的鱼粉生产国,其捕捞政策与产量变化对国际鱼粉价格具有决定性影响,据最新市场数据显示,2025年第四季度至2025年初,进口蒸汽鱼粉(普通级,粗蛋白含量≥65%)的到港价格(CNF中国主要港口)呈现先稳后升的态势,具体来看,秘鲁蒸汽鱼粉(65%蛋白)CNF价格区间为每吨1800-1950美元,折合人民币到港成本(含关税、增值税、港杂费等)约在13000-14500元/吨;智利蒸汽鱼粉(65%蛋白)因品质稍优,价格略高,CNF价格约为1900-2050美元/吨,到港成本约13500-15000元/吨,而高品质蒸汽鱼粉(如68%蛋白以上)价格则普遍上浮5%-10%,部分秘鲁超级蒸汽鱼粉(72%蛋白)到港价格可达16000元/吨以上。

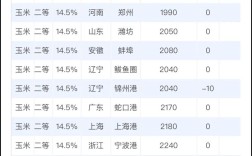

从国内市场流通环节看,港口分销商报价受到港成本、库存及下游需求影响,通常较到港价上浮200-500元/吨,当前广东港口秘鲁普通蒸汽鱼粉(65%蛋白)主流报价在13200-13800元/吨,山东港口报价略低,约为13000-13500元/吨,区域价差主要源于物流成本及市场竞争程度。

价格构成要素解析

进口蒸汽鱼粉的最终价格由基础成本、附加费用及利润空间三部分构成,具体细分如下:

- 基础成本:包括原料鱼采购成本、加工成本及出口国税费,秘鲁鱼粉原料鱼主要为鳀鱼,其捕捞配额(如2025年第一季配额为233万吨)直接决定原料供应量,进而影响成本,加工环节中,蒸汽烘干工艺较传统日晒工艺成本更高,但能保留更多鱼油和蛋白质,因此溢价明显。

- 国际物流费用:海运费是重要组成部分,目前从秘鲁主要港口(如卡亚俄)到中国青岛、广州的海运费约为40-60美元/吨,较2025年高点(100美元/吨以上)已显著回落,但仍高于疫情前水平(20-30美元/吨)。

- 关税及税费:中国对进口鱼粉实施最惠国关税(5%)及增值税(13%),合计税费约占到岸价的18%-20%。

- 国内流通成本:包括港口卸货、仓储、商检、短途运输及经销商利润等,通常占总成本的10%-15%。

以秘鲁普通蒸汽鱼粉(65%蛋白,CNF 1900美元/吨)为例,其价格构成可拆解为: | 项目 | 金额(美元/吨) | 金额(人民币/吨,按1:7.2汇率) | |---------------------|----------------|-----------------------------| | CNF价格 | 1900 | 13680 | | 海运费 | 50 | 360 | | 到岸价(CIF) | 1950 | 14040 | | 关税(5%) | 97.5 | 702 | | 增值税(13%) | 266.3 | 1917 | | 到港成本(含税费) | 2313.8 | 16659 | | 国内流通成本及利润 | - | 1500-2000 | | 终端市场报价 | - | 13159-18659 |

(注:实际价格因汇率、品质及采购量浮动,以上为简化测算模型。)

影响价格的核心因素

- 供需关系:供应端,秘鲁、智利等主产国的捕捞配额、天气(如厄尔尼诺现象影响鱼群洄游)及加工厂开工率是关键变量;需求端,中国水产养殖(尤其是对虾、海水鱼)的旺季需求(如春季投苗期)及畜禽饲料的替代品(如豆粕、菜粕)价格波动,共同驱动鱼粉需求变化。

- 国际政策与汇率:秘鲁政府每年分季公布捕捞配额,政策调整常引发市场震荡;美元兑人民币汇率波动直接影响进口成本,美元走强时鱼粉人民币价格易涨。

- 替代品竞争:豆粕、肉骨粉等蛋白原料的价格性价比会影响鱼粉的添加比例,2025年豆粕价格下跌至3000元/吨以下时,部分饲料企业降低鱼粉配比,抑制鱼粉价格上行。

- 库存与贸易流:国内港口库存(截至2025年1月,全国主要港口鱼粉库存约18万吨)及进口商采购节奏(如逢低补库或延迟到港)对短期价格影响显著。

区域价格差异与市场动态

国内进口鱼粉市场呈现“南高北低”的区域特征,主要原因在于:

- 华南地区(广东、福建):水产养殖集中,需求旺盛,且进口船只到港周期短,但市场竞争激烈,经销商利润空间较小,价格相对坚挺。

- 华东地区(山东、江苏):作为传统鱼粉进口枢纽,港口仓储及物流设施完善,进口量占全国60%以上,供需平衡下价格波动较小,常作为全国价格的风向标。

- 华北地区(天津、辽宁):受陆路运输成本影响,到货价格较华东高200-300元/吨,且需求以畜禽饲料为主,成交相对清淡。

近期市场动态显示,随着秘鲁第二季度捕捞季临近(预计配额公布时间为4月),贸易商观望情绪浓厚,采购多以刚需为主,市场成交重心略有下移,但下游饲料企业库存偏低(平均库存天数约15-20天),对价格形成支撑。

未来价格展望

短期来看,2025年第二季度进口蒸汽鱼粉价格或呈“震荡偏稳”态势:若秘鲁第二季度捕捞配额增加(市场预期300万吨以上),供应紧张局面将缓解,价格可能回落至12500-13500元/吨;反之,若配额低于预期或捕捞受阻,价格或再次冲击15000元/吨关口,中长期而言,全球鱼粉资源稀缺性(鳀鱼资源受气候变化影响)及水产饲料升级对高品质鱼粉的需求增长,将支撑价格中枢上移。

相关问答FAQs

Q1:进口蒸汽鱼粉与普通鱼粉在价格和品质上有何区别?

A:进口蒸汽鱼粉采用蒸汽烘干工艺,加工温度控制在较低范围(约80-100℃),能更好地保留鱼油、氨基酸及活性物质,蛋白质消化率(≥90%)高于普通日晒鱼粉(约85%),因此价格溢价5%-15%,普通鱼粉因加工过程中高温易导致营养流失,多用于低端饲料或作为蛋白补充剂,而蒸汽鱼粉因品质稳定,适用于高端水产饲料及宠物食品。

Q2:如何判断进口蒸汽鱼粉的价格是否合理?采购时需注意哪些要点?

A:判断价格合理性需结合三方面:一是对比近期CNF到港价及国内港口报价,关注区域价差是否异常;二是参考成本构成模型,若当前价格显著偏离成本测算区间(如低于13000元/吨的普通蒸汽鱼粉需警惕品质问题);三是分析替代品价格,如豆粕价格低于3000元/吨时,鱼粉价格若过高则需求或受抑制,采购时需注意:查验官方检疫证书(确保无沙门氏菌等致病菌)、检测粗蛋白及鱼油含量(避免掺假)、选择信誉良好的供应商以规避到港货证不符风险。