在现代化养殖产业中,养鸡网作为核心设施之一,其科学选型与合理布局直接影响养殖效率与鸡群健康,随着网上养殖技术的普及,传统地面养殖模式逐渐被高密度、易管理的网上养殖替代,二者在环境控制、疾病预防及经济效益方面差异显著,本文将围绕养鸡网的类型选择、安装要点、网上养殖技术应用及注意事项展开详细说明,并结合表格对比不同场景下的适用方案,最后以FAQs形式解答常见问题,为养殖户提供实操指导。

养鸡网的类型与选型要点

养鸡网按材质可分为塑料网、镀锌铁丝网、不锈钢网及复合材质网,按用途分为育雏网、育成网、蛋鸡笼网及肉鸡平养网,不同类型适用于养殖周期及鸡群生长阶段的需求。

塑料网以高密度聚乙烯为原料,具有质轻、耐腐蚀、成本低的特点,适合育雏阶段使用,其网孔直径通常为1.2-1.5cm,可防止雏鸡脚部受伤,但承重能力较弱,不适用于成年肉鸡养殖。镀锌铁丝网是当前主流选择,抗拉强度达300-400MPa,网孔可选2.0-3.0cm,适合育成鸡及蛋鸡养殖,镀锌层厚度需≥60μm以防止锈蚀,使用寿命可达5-8年。不锈钢网耐腐蚀性最佳,适合沿海或高湿度地区,但成本较高,约为镀锌网的2-3倍,多用于种鸡笼或高价值品种养殖。复合材质网如尼龙包钢丝网,兼具柔韧性及强度,可减少鸡群脚部疾病,适用于散养与网上养殖结合的模式。

选型时需综合考虑鸡群品种、养殖密度及环境条件,肉鸡养殖因生长周期短、体重增长快,应选择承重≥50kg/m²的铁丝网;蛋鸡养殖需注重蛋品安全,建议采用无铅镀锌或不锈钢网;育雏阶段则需优先选择网孔小、弹性好的塑料网,避免雏鸡掉落或卡脚。

养鸡网的安装规范与注意事项

养鸡网的安装质量直接影响鸡群生长环境,需遵循“平整牢固、网面无尖锐物、高度适中”的原则,以育成鸡舍为例,安装步骤如下:

- 支架搭建:采用热镀锌钢管作为立柱和横梁,立柱间距≤2.5m,横梁间距≤1.5m,确保整体结构稳定性,鸡舍地面需平整夯实,立柱底部焊接法兰盘,用膨胀螺栓固定于地面,防止沉降倾斜。

- 网面铺设:将铁丝网张紧后固定于横梁上,每个固定点用镀锌铁丝双股绑扎,避免网面下垂,网片间搭接宽度≥5cm,并采用U型卡固定,防止鸡群踩踏时产生缝隙。

- 周边防护:网床四周需设置高度≥40cm的围网,材质与网床一致,防止鸡群外逃;同时安装防鼠网(网孔≤1cm),沿墙基深埋20cm,杜绝鼠类进入。

- 配套设施:网床下方需预留60-80cm空间,便于清粪设备(如刮粪机、传送带)安装;配备饮水系统和料槽,确保鸡群采食饮水时无需过度弯颈,减少应激。

安装过程中需重点检查网面是否平整,有无断裂或毛刺,避免划伤鸡群脚部;高度控制方面,育雏网床距地面50-60cm,育成网床70-80cm,蛋鸡笼网距地面90-100cm,便于人工操作及通风。

网上养殖技术的核心应用

网上养殖技术通过隔离鸡群与粪便,显著降低球虫、大肠杆菌等疾病发生率,结合环境控制与精准饲喂,可提升养殖效率30%以上,关键技术要点包括:

环境控制技术

- 温湿度管理:育雏阶段第一周温度需维持在33-35℃,之后每周下降2-3℃,湿度控制在60%-70%;育成阶段温度宜维持在18-24℃,湿度50%-60%,可通过安装温湿度传感器联动风机、湿帘实现自动调控。

- 通风换气:网床养殖需保持0.3-0.5m/s的气流速度,避免氨气浓度>15ppm,鸡舍屋顶设置通风口,侧面安装可调节卷帘,冬季采用最小通风量,夏季过渡到纵向通风,确保空气新鲜。

- 光照管理:蛋鸡需采用16h光照制度,光照强度30-40lux;肉鸡前期23h光照(强度20lux),后期自然光照,促进采食与生长。

粪污处理技术

网上养殖的粪污可通过机械或生物方式处理,机械清粪采用刮粪板(速度≤0.1m/s)每日清理1次,或使用传送带集中输送至储粪池;生物处理可在网床下方铺设20cm厚稻壳或锯末,通过微生物发酵将粪便转化为有机肥,发酵周期需7-10天(温度维持在50-60℃),可有效杀灭病原菌。

精准饲喂与疫病防控

- 饲喂管理:根据鸡群生长阶段调整饲料配方,如育雏期粗蛋白≥20%,育成期降至15%-16%;采用自动喂料线,料槽高度与鸡背平齐,确保采食均匀,减少饲料浪费。

- 疫病防控:每周用0.1%新洁尔灭消毒网床及环境,免疫程序严格执行国家规定,重点防控新城疫、禽流感等重大疾病;定期对鸡群进行抗体检测,及时补免。

不同养殖场景下的养鸡网与网上技术配置方案

为直观对比,以下表格列举育雏、育成、蛋鸡及肉鸡四种场景下的养鸡网选型及技术参数:

| 养殖阶段 | 鸡群类型 | 养鸡网材质 | 网孔尺寸(cm) | 承重要求(kg/m²) | 网床高度(cm) | 核心技术要点 |

|---|---|---|---|---|---|---|

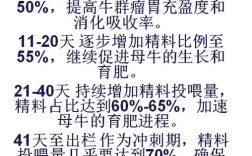

| 育雏 | 蛋鸡/肉鸡 | 塑料网/镀锌铁丝网 | 2-1.5 | ≥30 | 50-60 | 保温伞+温湿度自动控制,0.5cm厚垫料防滑 |

| 育成 | 蛋鸡 | 镀锌铁丝网 | 0-2.5 | ≥50 | 70-80 | 限饲管理,通风量≥4m³/kg·min,粪污生物发酵 |

| 蛋鸡 | 产蛋期 | 不锈钢网/镀锌铁丝网 | 5-3.0 | ≥70 | 90-100 | 16h光照,产蛋箱每4只鸡配备1个,自动集蛋 |

| 肉鸡 | 快速生长期 | 镀锌铁丝网 | 5-3.0 | ≥60 | 60-70 | 高蛋白饲料,23h光照,45日龄出栏体重≥3kg |

注意事项

- 成本控制:养鸡网成本约占养殖设施总投入的20%-30%,需根据预算选择材质,如中小型养殖户可优先考虑镀锌铁丝网,长期投资则推荐不锈钢网以降低维护成本。

- 安全防护:定期检查网床结构,台风或大雪天气需加固支架;防止鸡群啄癖,可在饲料中添加硫酸钠(0.5%-1.0%)或断喙。

- 环保合规:粪污处理需符合《畜禽养殖业污染物排放标准》,发酵有机肥需定期检测重金属含量,避免环境污染。

相关问答FAQs

Q1:养鸡网使用一段时间后出现生锈,如何处理?

A:镀锌铁丝网生锈后,首先需用钢丝刷清除锈迹,再涂刷防锈漆(如环氧富锌漆),严重锈蚀的网片需及时更换;日常管理中,避免鸡舍潮湿,定期通风可延缓锈蚀。

Q2:网上养殖与传统地面养殖相比,有哪些显著优势?

A:网上养殖优势主要体现在三方面:一是疾病发生率降低50%以上,因鸡群不接触粪便,减少球虫等寄生虫感染;二是养殖密度提升30%-50%,单位面积效益更高;三是粪污集中处理,便于资源化利用,符合环保要求。