多肉法师是景天科莲花掌属(Aeonium)植物的统称,因其叶片层层叠叠排列成莲座状,形似法师的法冠而得名,该属植物原产于加那利群岛、马德拉群岛及非洲北部,形态独特、色彩丰富,且适应性强,成为多肉爱好者追捧的“网红”品种,法师类多肉不仅观赏价值高,还具备一定季节性变色特性,养护得当可呈现迷人状态,以下从经典品种、杂交品种、稀有品种及养护要点等方面详细介绍。

经典品种及特征

法师类多肉的经典品种经过长期培育,形态稳定,辨识度高,是新手入门的首选。

-

艳日伞(Aeonium arboreum 'Zwartkop')

别名“黑法师”,是最具代表性的品种之一,植株呈灌木状,茎干木质化,莲座叶盘直径可达15厘米,叶片匙形,墨绿色至紫黑色,光照充足时叶色加深,近乎黑色,夏季高温进入休眠,叶片略散开,秋季恢复生长后叶色更浓郁。 -

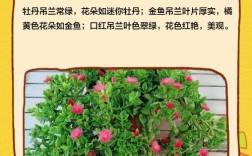

清盛锦(Aeonium decorum 'Sunburst')

别名“灿烂”,叶片呈莲座状排列,中心黄绿色,边缘镶嵌粉红色或橙红色斑纹,光照越强色彩越艳丽,植株较矮小,适合盆栽观赏,冬季低温时叶片可能出现红色晕染。 -

玉龙观音(Aeonium haworthii 'Kiwi')

叶片细长,莲座紧凑,叶面光滑,中心嫩绿色,边缘泛黄或微红,整体如“翡翠莲花”般清新,耐旱性较强,适合新手养护,春秋季生长旺盛,夏季需适当遮阴。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

黑法师原始种(Aeonium arboreum)

与艳日伞不同,原始种叶片为绿色,茎干直立可长至1米高,开花后死亡,常作为砧木使用,或通过扦插繁殖观赏其直立株型。 -

大型法师(Aeonium canariense)

原产于加那利群岛,叶片巨大,呈灰绿色,表面覆盖白粉,莲座直径可达30厘米,形如巨型莲花,生长缓慢,需较大空间,适合地栽或大型盆器。

杂交品种及特色

杂交品种通过人工选育获得,融合了不同亲本的优点,形态和色彩更具多样性。

-

醉美人(Aeonium 'Cyclops')

由艳日伞与玉龙观音杂交选育,叶片短厚,莲座紧密,叶色深绿带紫红晕,光照下如“醉酒”般红艳,植株紧凑,适合组合盆栽。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

紫玄月(Aeonium 'Purple Twist')

叶片细长扭曲,呈紫红色,莲座排列如“菊花”,生长速度快,春秋季可开出黄色小花,耐寒性较弱,冬季需保持5℃以上。 -

晚霞(Aeonium 'Sunset')

叶片边缘呈亮橙红色,中心黄绿色,整体如晚霞般绚烂,喜阳光,缺光时易褪色,适合朝南阳台养护。 -

翡翠球(Aeonium 'Emerald Cushion')

叶片密集排列成球状,翠绿色带微红,株型圆润可爱,适合多肉组合或微景观打造。

稀有品种及养护难度

部分品种因生长缓慢或对环境要求苛刻,成为资深玩家的“收藏品”。

-

鹰爪法师(Aeonium 'Saimon')

叶片细长尖锐,末端弯曲如鹰爪,叶色深绿带紫斑,莲座松散,需充足光照和通风,夏季易烂心。 -

银星法师(Aeonium 'Starburst')

叶片表面覆盖银白色粉层,莲座中心嫩绿,边缘泛粉,观赏性极高,但对空气湿度敏感,需避免叶心积水。 -

梦幻法师(Aeonium 'Dream Star')

叶片呈波浪状,黄绿色带粉红条纹,株型散乱,需定期修剪保持形态,适合悬挂式栽培。

养护通用要点

- 光照:法师类多肉喜阳光,每日至少4小时直射光,光照不足易导致徒长、叶色暗淡,夏季高温时需适当遮阴,避免叶片灼伤。

- 浇水:遵循“干透浇透”原则,生长期(春秋季)每周浇水1次,夏季减少至每月1-2次,冬季保持盆土干燥。

- 土壤:选用疏松透气的颗粒土,如泥炭土混合珍珠岩、蛭石(比例3:2:1),避免使用黏重土壤。

- 温度:适宜生长温度为15-28℃,冬季需不低于5℃,避免霜冻。

- 繁殖:可通过扦插(叶插或砍头)或分株繁殖,春秋季成活率最高,伤口需晾干后插入土壤。

品种对比表

| 品种名称 | 叶片特征 | 株型高度 | 耐寒性 | 光照需求 | 主要观赏点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 艳日伞 | 墨绿至紫黑色,匙形 | 30-50cm | 中等 | 强光 | 深色莲座,端庄大气 |

| 清盛锦 | 黄绿镶粉红边 | 20-30cm | 较弱 | 强光 | 彩色斑纹,绚丽夺目 |

| 玉龙观音 | 嫩绿,叶缘微红 | 15-25cm | 强 | 中等 | 清新小巧,易养护 |

| 鹰爪法师 | 细长尖锐,紫绿斑纹 | 40-60cm | 弱 | 强光 | 独特形态,稀有 |

| 翡翠球 | 翠绿,圆润莲座 | 10-15cm | 中等 | 中等 | 可爱紧凑,适合组合 |

相关问答FAQs

Q1: 法师多肉为什么容易掉叶?

A: 法师掉叶通常由以下原因导致:①浇水过多导致根系腐烂,叶片发黄脱落;②光照不足引发徒长,叶片基部脆弱易掉;③突然环境变化(如温度、湿度剧烈波动),需调整养护方式,保持盆土干燥、光照充足,避免频繁移动植株。

Q2: 黑法师夏季叶片散开怎么办?

A: 黑法师夏季高温时进入休眠期,叶片散开是正常现象,属于自我调节以减少蒸腾,此时应停止施肥,减少浇水至每月1次,放置于通风阴凉处(避免强光直射),待秋季气温下降后,叶片会重新聚拢并恢复生长。