欧洲经典品种

这些品种历史悠久,是乳肉兼用的典范,尤其在欧洲大陆非常普遍。

西门塔尔牛

- 原产地: 瑞士

- 主要特点:

- 体型巨大: 是世界上分布最广、数量最多的乳肉兼用品种之一,体格强壮,肌肉丰满。

- 产奶性能: 产奶量高,乳脂率和乳蛋白率也较高,牛奶品质好,适合制作奶酪等乳制品。

- 产肉性能: 生长速度快,胴体产肉率高,肉质细嫩,大理石纹理想。

- 适应性强: 非常适应各种气候条件和饲养环境,抗病能力强。

- 用途广泛: 除了乳肉兼用,还因其体格大、温顺,常被用作役牛。

- 主要分布: 欧洲、北美、南美、亚洲(包括中国,是重要的引进品种)等世界各地。

褐牛

- 原产地: 瑞士、奥地利、德国等中欧国家

- 主要特点:

- 产奶性能卓越: 在乳肉兼用牛中,褐牛的产奶量非常高,且乳脂和乳蛋白含量在所有奶牛品种中都名列前茅,是许多高端乳制品的首选原料。

- 产肉性能良好: 虽然以产奶著称,但其生长速度和肉品质量同样出色。

- 性情温顺: 以其安静、易于管理的性格而闻名。

- 繁殖能力强: 母牛的繁殖性能和母性都很好。

- 主要分布: 德国、奥地利、瑞士、北欧及美国等地。

夏洛莱牛

- 原产地: 法国

- 主要特点:

- 体型巨大: 是世界著名的大型肉用品种,但因其早期生长速度快,也被用于乳肉兼用。

- 生长速度极快: 犊牛出生后增重迅速,饲料转化率高。

- 肉质好: 肌肉发达,瘦肉率高,肉质鲜嫩。

- 适应性强: 对寒冷气候有很好的耐受性。

- 注意: 现代夏洛莱牛更偏向于肉用,但在一些传统饲养模式下或与当地品种杂交时,仍保留一定的产奶能力。

- 主要分布: 法国、欧洲其他国家、南美、北美及中国等地。

英国及爱尔兰品种

这些品种通常以产肉为主,但母牛也具备足够的产奶能力来哺育强壮的犊牛。

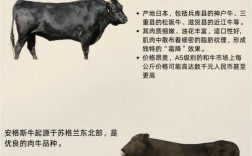

安格斯牛

- 原产地: 苏格兰

- 主要特点:

- 世界顶级肉牛: 以其卓越的肉品质而闻名全球,尤其是大理石纹丰富、口感极佳。

- 母性强: 母牛泌乳能力足以哺育优质的犊牛,表现出良好的“保姆”能力。

- 适应性强: 耐粗饲,抗病力强,能适应各种环境。

- 毛色特征: 全身被毛黑色,无角(无角安格斯)。

- 注意: 安格斯牛的核心定位是肉用,其产奶能力是为了保证后代的健康成长,并非商业化的产奶。

- 主要分布: 苏格兰、世界各地,是全球最受欢迎的肉牛品种之一。

海福特牛

- 原产地: 英国

- 主要特点:

- 著名肉用品种: 与安格斯齐名,是世界八大著名肉牛品种之一。

- 母性好,产奶足: 母牛性情温顺,产奶量足以保证犊牛快速增重。

- 早熟易肥: 犊牛生长快,容易达到出栏标准。

- 外貌特征: 毛色为红白相间,头、颈、腹下、四肢下部、尾尖为白色,特征明显。

- 主要分布: 英国、美国、澳大利亚、新西兰及世界各地。

其他特色品种

瑞典红白牛

- 原产地: 瑞典

- 主要特点:

- 适应性极强: 非常适应北欧的寒冷气候,抗病能力,特别是对乳腺炎的抵抗力很强。

- 繁殖性能好: 母牛的受胎率高,难产率低。

- 产奶性能: 产奶量高,乳脂率也不错。

- 产肉性能: 生长速度快,胴体品质优良。

- 性情温和: 易于管理。

- 主要分布: 瑞典、北美等地。

婆罗门牛

- 原产地: 美国(由印度瘤牛培育而成)

- 主要特点:

- 耐热抗病: 对热带和亚热带的炎热、潮湿气候以及蚊虫叮咬有极强的抵抗力。

- 母性强: 母牛泌乳能力强,母性极好,能很好地哺育后代。

- 长寿: 利用年限长。

- 产肉性能: 生长速度相对较慢,但肉质好,瘦肉率高。

- 外貌特征: 皮肤松弛,有大量皱褶,耳朵大而下垂。

- 主要分布: 美国、澳大利亚、拉丁美洲等热带和亚热带地区。

总结与对比

| 品种 | 原产地 | 核心优势 | 主要用途 |

|---|---|---|---|

| 西门塔尔牛 | 瑞士 | 体型大、乳肉性能均衡、适应性强 | 乳肉兼用、役用 |

| 褐牛 | 中欧 | 产奶量高、乳质极佳、性情温顺 | 乳肉兼用(更偏重乳) |

| 夏洛莱牛 | 法国 | 生长速度极快、产肉性能卓越 | 肉用(兼有哺犊能力) |

| 安格斯牛 | 苏格兰 | 肉品质顶级、母性强、适应性好 | 肉用(兼有哺犊能力) |

| 海福特牛 | 英国 | 早熟易肥、肉质好、母性好 | 肉用(兼有哺犊能力) |

| 瑞典红白牛 | 瑞典 | 适应性强、抗病、繁殖力好 | 乳肉兼用 |

| 婆罗门牛 | 美国 | 极度耐热抗病、母性强 | 肉用(热带地区) |

选择建议:

- 如果追求乳肉产量均衡,且需要适应性强的品种,西门塔尔牛是首选。

- 如果更看重牛奶品质和产量,褐牛是非常好的选择。

- 如果主要目标是生产高品质牛肉,但又希望母牛有好的哺犊能力,安格斯牛和海福特牛是经典之选。

- 在热带或亚热带地区,婆罗门牛的耐热性是无可替代的。

这些品种在全球范围内被广泛引种和杂交,以结合不同品种的优点,培育出更适合当地环境和市场需求的优良牛种。