东北地区的气候条件独特,冬季寒冷漫长、夏季温和短暂,且拥有广阔的草原资源和丰富的农作物秸秆,这为养牛业提供了得天独厚的自然条件,在选择适合东北养殖的牛品种时,需综合考虑品种的耐寒性、适应性、抗病性、生长速度及经济效益等因素,以下是几种在东北表现优异的牛品种及其特点分析。

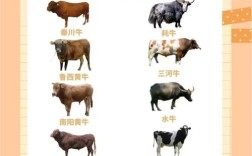

适合东北养殖的主要牛品种

西门塔尔牛

西门塔尔牛原产于瑞士,是世界著名的乳肉兼用品种,经长期选育后,其适应性和生产性能在东北寒冷地区表现突出,该品种被毛多为黄白或红白花,体型健硕,肌肉发达,耐粗饲能力强,对寒冷气候有良好适应性,在养殖中,西门塔尔牛既可生产优质牛奶(乳脂率3.9%-4.5%),也可作为肉牛品种(18月龄体重可达600-700公斤),经济效益显著,其杂交改良本地黄牛的效果尤为明显,后代在生长速度、产肉率等方面均有显著提升,是东北农区推广的主要品种之一。

夏洛莱牛

夏洛莱牛原产于法国,为大型肉用品种,以生长速度快、瘦肉率高著称,该品种被毛白色或乳白色,皮肤呈粉红色,肌肉丰满,尤其背腰肌肉发达,屠宰率可达65%-70%,夏洛莱牛耐寒性强,在东北冬季-20℃的低温下仍能保持良好生长状态,且对饲料转化率高,每日增重可达1.5-2公斤,但其对饲养条件要求较高,需保证充足的精饲料和优质粗饲料,适合规模化、集约化养殖模式。

延边黄牛

延边黄牛是中国地方优良品种,主产于吉林延边地区,是东北地区特有的耐寒肉用牛品种,该品种被毛多呈深浅不一的黄色,体质粗壮,四肢短而结实,适应性强,尤其耐寒、耐粗饲,可在零下30℃的严寒中安全越冬,延边黄牛肉质细嫩,大理石纹明显,风味独特,是制作牛肉干、酱牛肉等制品的优质原料,其成年公牛体重可达500-600公斤,母牛适宜繁殖年龄早,繁殖性能稳定,适合东北山区和半山区农户散养或小规模养殖。

安格斯牛

安格斯牛原产于苏格兰,为纯肉用品种,以其肉质极佳(大理石纹丰富、嫩度高)闻名,该品种被毛全黑,无角,体型紧凑,适应性强,尤其在寒冷潮湿的环境中表现良好,安格斯牛抗病能力强,耐粗饲,对饲料利用率高,适合在东北草原地区放牧饲养,但其生长速度较慢,出栏周期较长(需24-30个月),因此更适合作为高端牛肉生产的母本品种或与本地品种杂交,提升后代肉质。

草原红牛

草原红牛是由短角牛与蒙古牛杂交培育成的乳肉兼用品种,主要分布于内蒙古东北部及黑龙江、吉林部分地区,该品种被毛呈紫红色或红色,体质结实,耐寒、耐粗饲、抗病性强,适应东北草原生态条件,草原红牛产奶性能较好(泌乳期产奶量可达1500-2000公斤),乳脂率4.0%以上,同时产肉性能也不错,18月龄体重可达500公斤左右,是兼顾乳肉生产的理想选择。

主要品种性能对比表

| 品种 | 原产地 | 主要用途 | 适应性(耐寒/耐粗饲) | 成年体重(公/母,公斤) | 屠宰率(%) | 特点 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 西门塔尔牛 | 瑞士 | 乳肉兼用 | 强 | 1000-1200/650-800 | 60-65 | 生长快、杂交改良效果好 |

| 夏洛莱牛 | 法国 | 肉用 | 强 | 1100-1400/700-900 | 65-70 | 增重快、瘦肉率高 |

| 延边黄牛 | 中国吉林 | 肉用 | 极强 | 500-600/350-450 | 55-60 | 耐寒、肉质风味佳 |

| 安格斯牛 | 苏格兰 | 肉用 | 强 | 800-900/600-700 | 60-65 | 肉质高端、无角 |

| 草原红牛 | 中国(杂交) | 乳肉兼用 | 强 | 700-900/450-600 | 58-63 | 适应草原、产奶产肉兼顾 |

养殖建议

- 因地制宜选择品种:山区、半山区可优先选择延边黄牛,耐寒且适合放牧;农区及平原地区可养殖西门塔尔牛、夏洛莱牛,规模化养殖效益更高;高端牛肉生产可引入安格斯牛进行杂交改良。

- 加强冬季饲养管理:东北冬季漫长,需做好牛舍保温(温度不低于5%),储备充足青贮饲料、秸秆及精饲料,确保牛只安全越冬。

- 推广杂交改良技术:利用西门塔尔牛、夏洛莱牛等品种与本地黄牛杂交,可显著提高后代生长速度和产肉性能,提升养殖效益。

相关问答FAQs

Q1:东北养殖西门塔尔牛和夏洛莱牛哪个更划算?

A1:两者各有优势,西门塔尔牛为乳肉兼用,若当地有牛奶销售渠道(如与乳企合作),西门塔尔牛的综合收益更高;若专注于肉牛育肥,夏洛莱牛生长速度更快、瘦肉率更高,短期出栏效益更明显,建议根据养殖目标和市场选择,也可两者搭配养殖,降低市场风险。

Q2:延边黄牛适合小规模养殖吗?饲养成本高吗?

A2:延边黄牛非常适合小规模养殖,其耐寒、耐粗饲特性强,可充分利用本地农作物秸秆(如玉米秸秆、稻草)及天然草原资源,降低饲料成本;同时抗病能力强,管理相对粗放,适合农户散养或小规模圈养,饲养成本较低,且肉质优良,市场价格稳定,是东北小规模养殖户的理想选择。