鸡蛋作为日常生活中不可或缺的食材,其价格波动直接影响着家庭消费成本和餐饮行业的运营支出,要准确查询鸡蛋价格,需要从多维度入手,包括实时价格渠道、价格影响因素、不同购买场景的价格差异以及价格走势分析等,以下内容将围绕这些方面展开详细说明。

鸡蛋价格查询的主要渠道

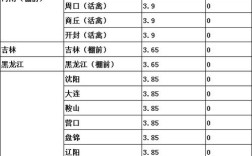

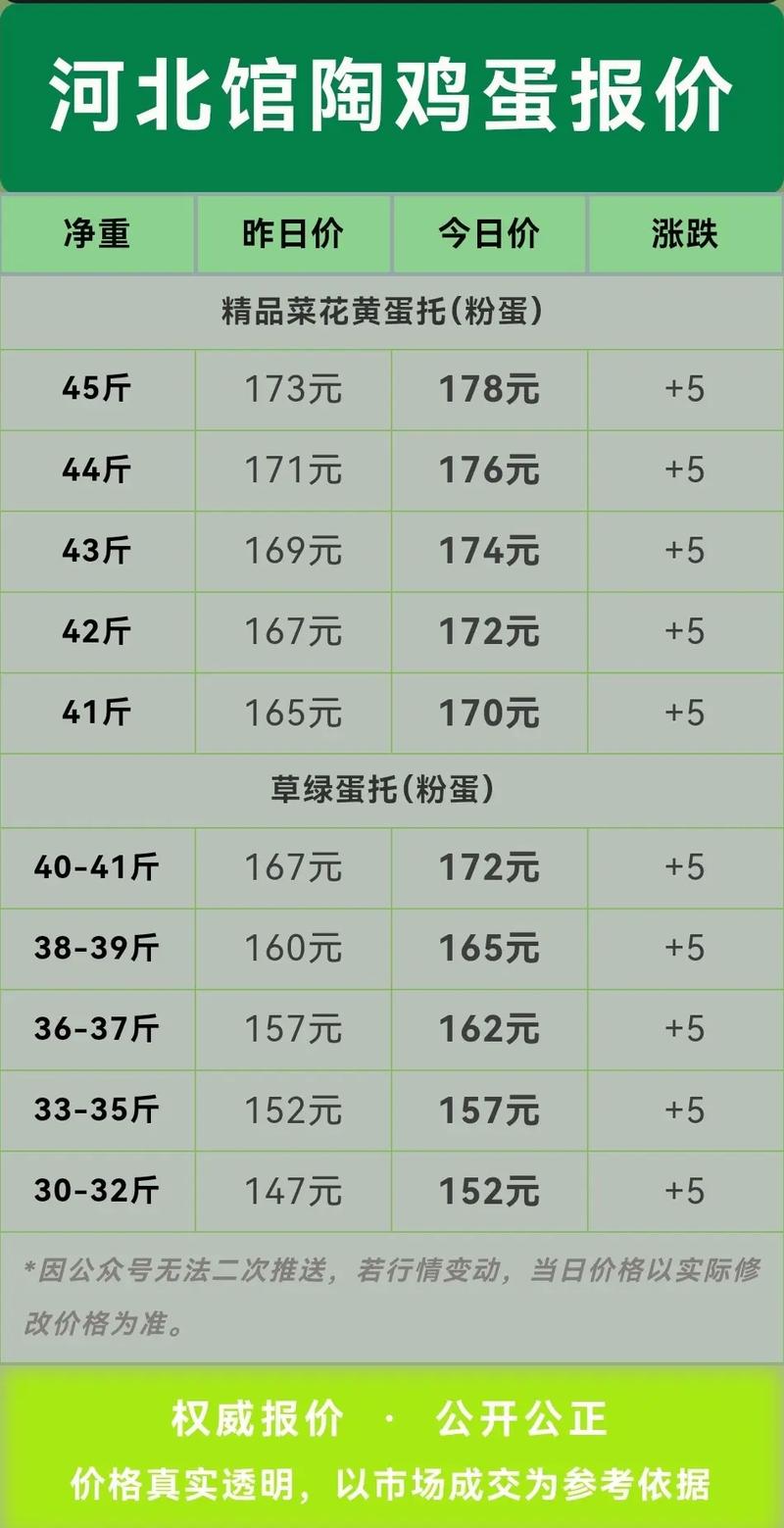

查询鸡蛋价格可通过线上和线下多种渠道实现,不同渠道的侧重点和时效性有所差异,线上渠道中,大型电商平台如京东、天猫的生鲜板块通常会标注鸡蛋的实时售价,且支持按地区筛选,部分商家还会标注“今日特价”或“限时折扣”,专业农产品价格网站如“中国农产品信息网”“惠农网”等,会发布各主要批发市场的鸡蛋行情,包括品级、规格、价格区间及涨跌趋势,数据更新频率较高,适合批量采购者参考,社交媒体平台如微信小程序中的“菜价查询”工具,以及本地生活类APP(如美团、饿了么的生鲜频道),也能提供周边商超或菜市场的鸡蛋报价,贴近日常消费场景。

线下渠道主要包括农贸市场、连锁超市、批发市场等,农贸市场的鸡蛋价格通常更具灵活性,不同摊位可能因进货渠道差异存在小幅价差,消费者可现场对比;连锁超市如沃尔玛、永辉等会在门店公示每日蛋价,且常有促销活动,适合家庭日常采购;而大型农产品批发市场(如北京新发地、上海江杨市场)的价格则更具代表性,通常作为行业定价的参考基准,但一般不对个人消费者开放,更适合餐饮企业或团购需求者。

影响鸡蛋价格的核心因素

鸡蛋价格并非固定不变,而是受到供需关系、成本结构、季节规律、地域差异等多重因素的综合影响,从供需关系看,节假日(如春节、中秋)是鸡蛋消费旺季,食品加工企业(如月饼、糕点生产)也会增加采购量,导致需求上升,价格走高;而在产蛋旺季(如春季),若供应量大幅增加,价格则可能回落,饲料成本是鸡蛋生产的主要成本,其中玉米和豆粕占比超过60%,若饲料价格上涨,养殖户会通过提高蛋价转移成本,反之亦然。

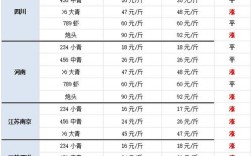

季节因素方面,夏季高温蛋鸡产蛋率下降,供应减少,价格通常高于冬季;但夏季鸡蛋易变质,存储成本增加,也可能抑制价格涨幅,地域差异则表现为主产区与主销区的价差,例如河南、山东等鸡蛋主产地的价格往往低于广东、浙江等主销地,物流运输成本是导致价差的关键,疫情、政策调控(如储备蛋投放)以及突发公共卫生事件(如禽流感)也会对短期价格产生冲击。

不同购买场景下的鸡蛋价格对比

根据购买数量和渠道的不同,鸡蛋价格存在显著差异,以下以普通鲜鸡蛋(A级,500g/盒)为例,对比不同场景下的价格区间:

| 购买场景 | 价格区间(元/500g) | 特点说明 |

|---|---|---|

| 农贸市场零售 | 8-12元 | 价格灵活,可议价,品质参差不齐,适合少量即时采购 |

| 连锁超市零售 | 7-11元 | 品质相对稳定,常有“买赠”或“第二件半价”活动,适合家庭日常囤货 |

| 电商平台促销 | 5-9元 | 需满足满减或拼团条件,部分含运费,适合批量购买,但需关注保质期 |

| 批发市场采购 | 4-7元 | 起批量较大(20kg),价格最低,适合餐饮企业或社区团购,需自提 |

| 养殖场直供 | 6-10元 | 新鲜度高,可定制规格(如土鸡蛋、富硒蛋),但需提前联系,配送范围有限 |

注:以上价格基于2025年国内部分城市市场数据综合整理,实际价格因地区、季节及品牌波动较大。

鸡蛋价格走势分析与趋势预测

长期来看,鸡蛋价格呈现周期性波动特征,一般每3-4年为一个完整周期,包含“上涨-高位震荡-下跌-低位调整”四个阶段,2025年受饲料成本上涨和疫情影响,全国鸡蛋均价同比上涨约15%;而2025年随着产能恢复,价格逐步回落至正常区间,短期走势则需关注月度度数据,通常每年1-2月(春节备货)、9-10月(中秋备货)为价格高峰,6-8月(夏季淡季)为价格低谷。

未来鸡蛋价格走势仍需关注三大变量:一是饲料原料价格,若国际大豆、玉米价格维持高位,鸡蛋成本支撑将较强;二是蛋鸡存栏量,据农业农村部数据,2025年全国蛋鸡存栏量同比增加3%,若产能持续扩张,价格或承压;三是消费升级趋势,功能性鸡蛋(如低胆固醇蛋、有机蛋)占比提升,可能推动高端蛋价上涨。

相关问答FAQs

Q1:为什么同一品牌的鸡蛋在不同超市价格差异较大?

A:同一品牌鸡蛋在不同超市的价格差异可能源于多个因素:一是门店定位,高端超市(如Ole')因运营成本较高,价格通常比社区超市贵10%-20%;二是促销策略,部分超市为吸引客流会将鸡蛋作为“引流商品”,低价销售;三是物流成本,若超市远离品牌仓库,运输和仓储成本会分摊到售价中;会员日、限时折扣等活动也会导致短期价格波动,建议消费者多平台比价后购买。

Q2:如何判断鸡蛋价格是否处于合理区间?

A:判断鸡蛋价格是否合理可参考三个维度:一是历史价格对比,查询近3年同期价格,若当前价格处于历史均值±10%范围内,可视为合理;二是成本线支撑,据行业数据,鸡蛋生产成本(含饲料、人工、折旧等)约为6-8元/公斤,若零售价低于成本线,可能是短期促销或品质问题;三是周边市场对比,同一区域内不同渠道价差超过1元/公斤时,需警惕异常高价或低价,优先选择价格适中且品质有保障的渠道。