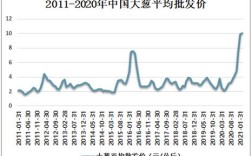

2025年吉林大豆价格呈现出整体下行、阶段性波动的特点,受国内大豆市场供需格局、政策调整、国际市场传导及区域气候等多重因素影响,价格走势与全国大豆市场趋势基本一致,但作为东北大豆主产区,其价格波动幅度和阶段性特征更为显著,全年来看,吉林大豆价格从年初的较高水平逐步回落,年中虽有小幅反弹,但整体处于近年来的低位区间,种植收益受到较大挤压。

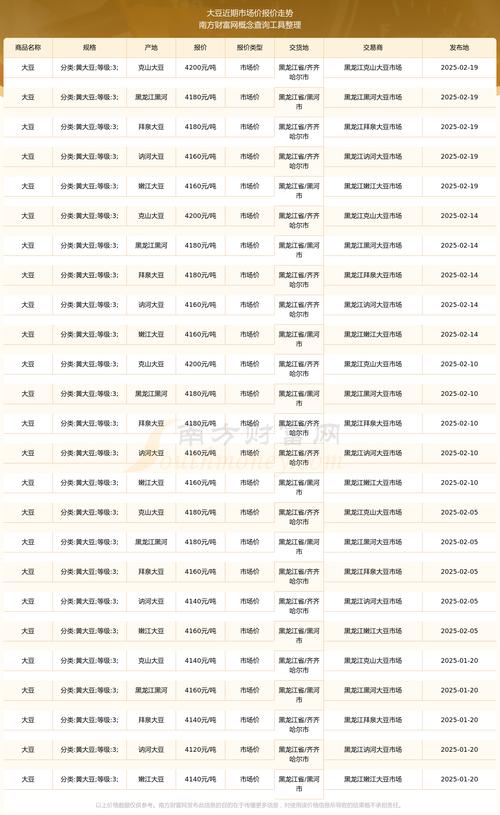

从时间维度分析,2025年吉林大豆价格可划分为三个主要阶段,第一阶段为年初至4月,价格延续2025年末的弱势格局但跌幅趋缓,春节前后,受基层余粮逐步释放、下游需求疲软及临储政策预期不明等因素影响,大豆价格持续承压,据市场监测,1月初吉林地区商品豆(蛋白含量≥38%,水分≤13%)收购价约为2.20-2.30元/斤,至3月末已降至2.05-2.15元/斤,跌幅约6.8%,此阶段,南方销区市场采购意愿低迷,贸易商多以观望为主,走货量明显减少,导致产区库存积压,价格下行压力加大。

第二阶段为5月至8月,价格出现阶段性反弹,但反弹力度有限,随着国家临储大豆拍卖政策的明确(2025年临储大豆拍卖底价为2.30元/斤,国标三等),市场对政策托底的预期增强,加之夏季部分食品加工企业补库需求释放,大豆价格止跌回升,5-6月,吉林大豆收购价回升至2.15-2.25元/斤,7-8月,受主产区干旱天气炒作影响,价格进一步上探至2.25-2.35元/斤,较阶段性低点上涨约14.6%,此轮反弹缺乏实质性需求支撑,临储大豆拍卖成交率始终不高,且进口大豆到港成本持续低于国产豆,限制价格上行空间。

第三阶段为9月至年末,价格再度回落并创年内新低,新豆上市后,由于当年吉林大豆单产稳中有增(据吉林省农业农村厅数据,2025年大豆单产约为1850公斤/公顷,同比略增2.3%),而总产量受种植面积减少影响(全省大豆播种面积约60万公顷,同比减少5.2%),但市场对新豆质量担忧(部分地区因降水偏多导致大豆品质下降)叠加临储政策退出预期(2025年国家取消大豆临储政策,改为目标价格补贴),贸易商和加工企业收购意愿谨慎,压价现象明显,12月末,吉林地区普通商品豆收购价已降至1.90-2.00元/斤,较年初下跌约13.6%,创2008年以来新低。

从影响因素来看,2025年吉林大豆价格下行主要源于三方面压力:一是国内大豆供需失衡矛盾突出,2025年我国大豆进口量达8169万吨,同比增长14.4%,而国产大豆消费量仅约1100万吨,进口大豆凭借价格优势(进口到港成本比国产豆低300-500元/吨)主导国内市场,挤压国产大豆生存空间,二是政策调整带来的市场冲击,临储政策虽在短期内提供托底支撑,但也导致国产大豆价格与市场脱节,政策退出预期引发市场对价格回归的担忧,三是区域生产成本与品质差异,吉林大豆作为高蛋白食用豆,生产成本(含人工、物化成本等)约4500-5000元/公顷,远高于黑龙江部分地区,而气候因素导致的部分地区蛋白含量下降,进一步削弱其市场竞争力。

从不同品质大豆价格表现看,2025年吉林大豆市场呈现“优质优价、劣质滞销”的特征,高蛋白大豆(蛋白含量≥40%)因适合加工豆腐、腐竹等传统食品,价格相对抗跌,全年收购价维持在2.30-2.45元/斤;而普通商品豆(蛋白含量38%-40%)价格波动较大,年内最低跌至1.85元/斤;低蛋白或含霉变大豆的收购价甚至不足1.70元/斤,且难以找到销路,下表展示了2025年吉林地区不同品质大豆价格区间变化(单位:元/斤):

| 时期 | 高蛋白豆(≥40%) | 普通商品豆(38%-40%) | 低品质豆(<38%) |

|---|---|---|---|

| 1-3月 | 35-2.45 | 20-2.30 | 90-2.00 |

| 4-6月 | 30-2.40 | 15-2.25 | 85-1.95 |

| 7-9月 | 35-2.45 | 25-2.35 | 95-2.05 |

| 10-12月 | 25-2.35 | 90-2.00 | 70-1.80 |

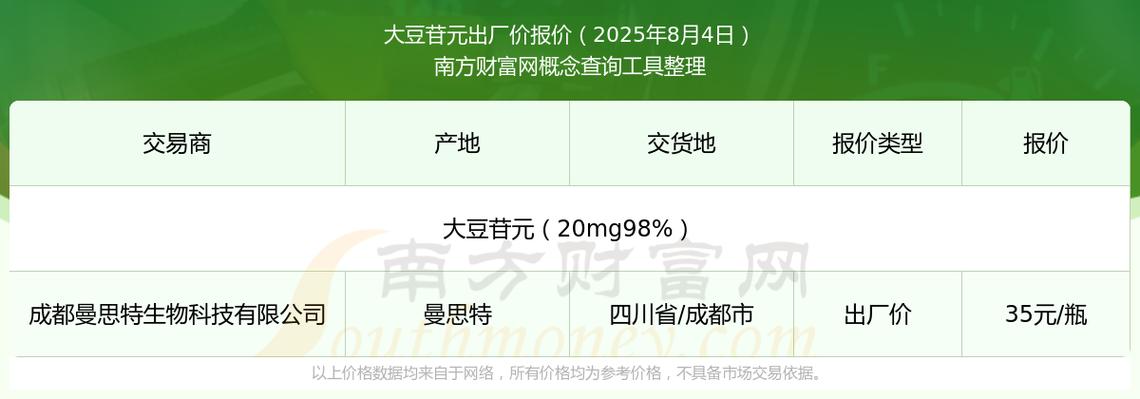

从产业链角度看,2025年吉林大豆加工企业普遍面临“成本高、利润薄”的困境,国产大豆收购价居高不下,而下游产品(如豆粕、豆油)价格受国际市场拖累持续低迷,大豆压榨企业普遍亏损,开工率不足50%;传统食品加工企业(如豆制品企业)虽对高蛋白豆有一定需求,但受制于消费市场增长乏力,采购量难以大幅增加,导致产区大豆“卖难”问题突出,部分农户不得不将大豆囤积至次年,进一步加剧市场压力。

综合来看,2025年吉林大豆价格下行是国内外市场共同作用的结果,反映了国产大豆在进口冲击和政策转型期的生存困境,价格波动不仅影响农户种植收益,也对区域大豆产业结构的调整提出了紧迫要求,推动大豆生产向优质化、专用化方向发展,同时通过产业链整合提升市场竞争力,成为后续吉林大豆产业发展的关键方向。

相关问答FAQs

-

问:2025年吉林大豆价格下跌的主要原因是什么?

答:2025年吉林大豆价格下跌主要受三方面因素影响:一是国内大豆进口量持续高位(8169万吨),进口价格低于国产豆,导致市场供过于求;二是国家临储政策退出预期引发市场对价格回归的担忧,贸易商和加工企业收购意愿谨慎;三是吉林大豆生产成本较高,而部分产区因气候原因品质下降,削弱了市场竞争力,下游需求疲软(如压榨企业亏损、食品加工需求增长有限)进一步加剧了价格下行压力。 -

问:2025年吉林不同品质大豆的价格差异有多大?

答:2025年吉林大豆市场呈现明显的优质优价特征,高蛋白大豆(蛋白含量≥40%)因适合传统食品加工,价格相对坚挺,全年收购价维持在2.25-2.45元/斤;普通商品豆(蛋白含量38%-40%)价格波动较大,年内最低跌至1.90元/斤;低品质豆(蛋白含量<38%)因难以满足加工需求,价格最低仅1.70元/斤,且滞销现象严重,高品质与低品质大豆的价差最高可达0.75元/斤,凸显品质对价格的决定性影响。