2025年新疆活羊价格受多种因素影响,整体呈现波动走势,不同季度、不同品种及地区的价格存在一定差异,作为我国重要的羊肉产区,新疆的活羊价格不仅关系到当地养殖户的经济收益,也对全国羊肉市场供应和价格稳定具有重要影响,以下从价格走势、影响因素、区域差异及市场前景等方面进行详细分析。

2025年新疆活羊价格整体走势

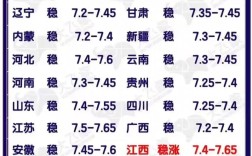

2025年新疆活羊价格整体呈现“先跌后稳再小幅回升”的态势,年初受春节需求拉动,活羊价格处于相对高位,但春节后消费需求回落,加之存栏量较高,价格出现明显下跌,进入二季度,价格逐步趋稳,部分地区略有回升,下半年,随着养殖成本上升及秋冬消费旺季来临,价格开始小幅上涨,但全年涨幅有限。

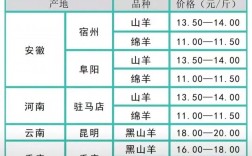

从品种来看,绵羊价格普遍高于山羊,2025年新疆绵羊活羊(出栏体重25-30公斤)的平均价格区间为每公斤22-28元,山羊活羊价格区间为每公斤18-24元,阿勒泰大尾羊、巴音布鲁克羊等优质品种价格较高,部分优质绵羊出栏价可达每公斤30元以上,而普通土杂羊价格相对较低,受市场波动影响更为明显。

影响2025年新疆活羊价格的主要因素

-

供需关系变化

2025年新疆活羊供应量相对充足,养殖户出栏积极性较高,尤其是在春季和夏季,市场供应量较大,对价格形成一定压制,而需求端方面,虽然羊肉作为传统肉类消费品,全年需求稳定,但受宏观经济增速放缓及居民消费习惯变化影响,需求增长乏力,尤其是上半年餐饮行业需求疲软,进一步抑制了价格上涨。 -

养殖成本波动

饲料成本是养殖成本的主要组成部分,2025年玉米、豆粕等饲料价格整体低位运行,降低了养殖成本压力,使得养殖户在价格下跌时仍能保持一定的出栏意愿,但人工成本、防疫费用等刚性支出上升,对价格形成一定支撑。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

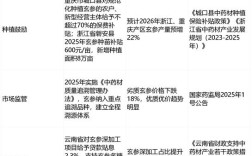

政策调控与疫病影响

新疆作为畜牧业大区,政府出台了一系列扶持政策,如标准化养殖补贴、良种繁育推广等,促进了规模化养殖发展,稳定了市场供应,2025年部分地区偶发小范围动物疫病,虽未造成大规模影响,但局部地区活羊价格出现短期波动。 -

季节性因素

羊肉消费具有明显的季节性特征,秋冬季节(9月至次年2月)是传统消费旺季,市场需求增加,价格通常上涨;而春夏季节(3月至8月)消费相对清淡,价格多处于低位,2025年价格走势也符合这一规律,春节和国庆节前后价格出现阶段性高点。

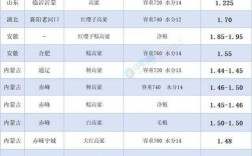

不同地区活羊价格差异

新疆地域辽阔,各地区养殖条件、品种及市场需求不同,活羊价格存在显著差异,以下是2025年主要地区活羊价格对比(单位:元/公斤):

| 地区 | 绵羊活羊价格 | 山羊活羊价格 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 乌鲁木齐 | 25-30 | 20-26 | 城市周边,需求旺盛 |

| 昌吉州 | 23-28 | 19-24 | 规模化养殖集中,价格稳定 |

| 阿勒泰地区 | 26-32 | 22-28 | 优质大尾羊主产区,价格高 |

| 喀什地区 | 20-25 | 18-23 | 山羊占比较高,价格较低 |

| 伊犁州 | 24-29 | 20-25 | 草场资源丰富,品质优良 |

从表中可以看出,北疆地区(如阿勒泰、伊犁)因草场条件好、品种优良,活羊价格普遍高于南疆地区;而首府乌鲁木齐因消费集中,价格也相对较高,靠近牧区的县市活羊价格通常低于养殖集中区,因运输成本较低。

2025年新疆活羊市场前景分析

2025年新疆活羊市场整体供需平衡,价格波动在合理范围内,展望未来,随着新疆畜牧业转型升级步伐加快,规模化、标准化养殖比例将逐步提高,活羊供应量有望保持稳定增长,随着“一带一路”战略的推进,新疆羊肉外销渠道将进一步拓展,对价格形成支撑,但需注意的是,若全国羊肉市场产能过剩或饲料价格大幅上涨,可能对新疆活羊价格带来一定压力。

相关问答FAQs

问题1:2025年新疆活羊价格与往年相比有何变化?

解答:与2025年相比,2025年新疆活羊价格整体略有下降,2025年受全国羊肉价格高企影响,新疆活羊价格处于历史高位,绵羊活羊均价普遍在每公斤28-32元,而2025年受全国羊肉市场供应增加及需求疲软影响,价格回落至每公斤22-30元区间,但波动幅度小于2025年,市场整体更为平稳。

问题2:养殖户如何应对2025年活羊价格的波动?

解答:面对价格波动,养殖户可采取以下措施:一是优化养殖结构,推广优良品种,提高羊肉品质,以优质优价应对市场变化;二是降低养殖成本,通过科学配方饲料、提高养殖效率等方式控制成本;三是关注市场动态,适时出栏,避免集中上市导致价格下跌;四是加入合作社或与屠宰企业签订长期收购协议,稳定销售渠道和收益。