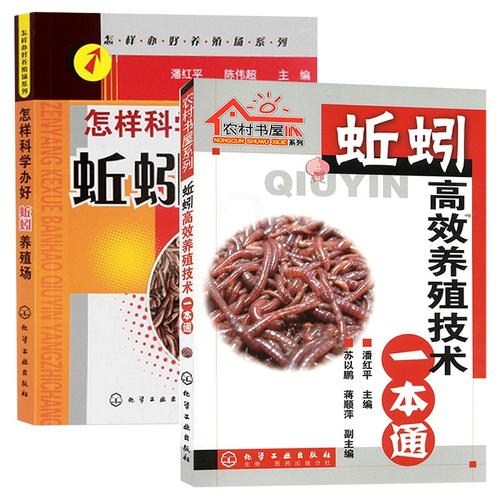

养殖蚯蚓技术www.是现代生态农业中的重要组成部分,通过科学养殖蚯蚓可实现有机废弃物资源化利用、改良土壤结构、提升土壤肥力,同时获得高蛋白饲料原料及优质有机肥料,具有显著的经济、社会和生态效益,以下从养殖场地选择、品种筛选、基料处理、温湿度控制、日常管理、病虫害防治及采收加工等方面详细介绍蚯蚓养殖技术要点。

养殖场地与设施准备

养殖场地需选择通风良好、排水便利、远离污染源的区域,可利用闲置大棚、田间空地、地下室或阳台等空间,规模化养殖建议搭建简易养殖棚,棚顶覆盖遮阳网(遮光率70%左右),四周设置防逃网(孔径≤1mm),防止蚯蚓逃逸及天敌(如蚂蚁、鸟类)侵入,养殖容器可选择木箱、塑料盆、水泥池或地面直接养殖池,容器深度以30-50cm为宜,底部需预留排水孔,避免积水,若采用地面养殖池,可铺设水泥地面并设置集水沟,防止雨水渗透。

养殖品种筛选

常见养殖蚯蚓品种有赤子爱胜蚓(太平2号、大平3号)、威廉环毛蚓、红蚯蚓等,其中赤子爱胜蚓因繁殖快、适应性强、食性广,适合人工规模化养殖,选购蚯蚓种时,应选择体色鲜亮、活力强、无伤病、体重约0.3-0.5g/条的青年蚓,避免购买老化蚯或带病个体,种蚯蚓投放密度为每平方米2-3kg,后期根据生长情况分群养殖,降低密度至每平方米1-1.5kg,以保证充足生长空间。

基料配制与发酵处理

基料是蚯蚓生长的主要载体,需兼具透气性、保水性和营养性,常用基料原料包括牛粪、猪粪、羊粪、秸秆、果皮、蔬菜废料等,其中牛粪因纤维素含量适中、发酵后质地疏松,最为适宜,基料需提前发酵处理:将牛粪与秸秆(按3:1比例)混合,调节含水量至60%-70%(手握成团、指缝无水滴),堆成高1-1.5m、宽1.2m的长条形堆体,覆盖塑料保温,发酵过程中,每3-4天翻堆一次,排出废气,当基料温度降至40℃以下、呈咖啡色、无臭味时(约15-20天),即可摊开冷却备用,使用前需过筛(孔径1cm),去除大块杂质,并调节pH至6.5-7.5(若偏酸,可添加石灰中和;偏碱,可喷洒醋酸调节)。

温湿度与环境控制

蚯蚓是变温动物,适宜生长温度为15-28℃,最适温度为20-25℃,低于5℃或高于30℃时生长缓慢或进入休眠状态,夏季需通过遮阳、喷水降温,冬季可覆盖薄膜或采用增温设备保温,湿度控制方面,基料含水量应保持在60%-70%(蚯蚓体表湿润但不黏滑),空气湿度控制在70%-80%,可通过定期喷水调节湿度,夏季每天喷水1-2次,冬季每3-5天喷水一次,避免直接用自来水(含氯),需晾晒1-2天后再用,需保持养殖环境安静,避免强光直射和震动干扰。

日常饲喂与管理

- 饲喂方法:蚯蚓以基料中的有机质为食,可定期添加食物残渣、农作物秸秆、畜禽粪便等,饲喂遵循“少量多次、均匀投放”原则,避免过量导致基料酸化,一般每2-3天投喂一次,投喂量为蚯蚓体重的5%-10%,以24小时内吃完为宜,投喂位置可在基料表面挖沟或定点堆放,便于观察取食情况。

- 基料更换:当基料颜色变深、呈碎屑状时,表明蚯蚓已取食殆尽,需更换新基料,换料前可停止投喂2-3天,使蚯蚓排空肠道,然后将新旧基料混合(比例1:1),诱导蚯蚓迁移,待其全部进入新基料后,清理旧基料。

- 分群与扩繁:养殖3-4个月后,蚯蚓进入繁殖高峰期,需及时分群,将种蚓与幼蚓分开养殖,避免密度过大导致生长缓慢,幼蚓养殖密度可适当提高至每平方米2-2.5kg,待长至成蚓后再按标准密度分群。

病虫害防治

蚯蚓抗性强,但在养殖过程中仍可能发生病虫害,需提前预防。

- 常见病害:

- 酸化中毒:基料发酵不彻底或投喂过量易导致酸化,表现为蚯蚓体表出现黏液、死亡,需及时更换基料,添加石灰调节pH。

- 真菌感染:高温高湿环境下易滋生霉菌,使蚯蚓出现水肿、溃烂,需降低湿度,加强通风,清除发霉基料。

- 天敌防治:

- 蚂蚁:可在养殖池周围撒放石灰粉或硼砂粉,设置水隔离带。

- 螨虫:用0.1%高锰酸钾溶液喷洒养殖池,或利用蚯蚓喜食的西瓜皮、菜叶诱捕后移除。

- 鸟类、鼠类:完善防逃网,封堵养殖棚缝隙,定期检查防止天敌入侵。

采收与加工

当蚯蚓长至0.3-0.5g/条时即可采收,采收方法有:

- 光照诱集法:将基料摊开,置于强光下,蚯蚓因怕光会钻入深层,逐层刮去上层基料,最后收集蚯蚓。

- 筛选法:将基料倒入孔径2-3mm的筛网中,轻轻振动,蚯蚓留在筛网上,基料漏下。

- 红虫分离器法:利用蚯蚓与粪便的比重差异,通过分离器快速分离。

采收后的蚯蚓可清洗晾晒加工成蚯蚓干(用于饲料或提取蚯蚓酶),或直接作为活体饲料投喂;养殖剩余的蚯蚓粪是优质有机肥料,经腐熟后可施用于农田或花卉种植,实现资源循环利用。

养殖蚯蚓技术要点速查表

| 环境因素 | 适宜范围 | 管理措施 |

|---|---|---|

| 温度 | 15-28℃,最适20-25℃ | 夏季遮阳降温,冬季保温增温 |

| 基料含水量 | 60%-70% | 定期喷水,避免积水 |

| 空气湿度 | 70%-80% | 通风调节,防止高湿滋生霉菌 |

| pH值 | 5-7.5 | 偏酸加石灰,偏碱加醋酸 |

| 投喂密度 | 2-3kg/㎡(种蚓),1-1.5kg/㎡(成蚓) | 分群养殖,避免过度拥挤 |

相关问答FAQs

Q1:蚯蚓养殖过程中基料出现异味怎么办?

A:基料异味通常由发酵不彻底或投喂过量有机质腐烂引起,首先需停止投喂,翻堆通风,排出废气;若异味严重,应更换部分新基料,并确保新基料充分发酵(无臭味、呈咖啡色),控制投喂量,避免食物残渣在基料中堆积腐烂。

Q2:如何提高蚯蚓的繁殖速度?

A:提高蚯蚓繁殖速度需注意以下几点:①选择优质种蚓(如太平2号),确保活力强、繁殖率高;②控制适宜温湿度(20-25℃、基料含水量60%-70%);③保证充足营养,投喂易消化的食物(如熟麦麸、果皮),添加粉碎的秸秆增加纤维素;④合理分群,避免密度过大,保持养殖环境安静、无干扰,通过优化以上条件,可使蚯蚓繁殖周期缩短至2-3个月一代,产卵量显著提升。