2025年龟价格走势整体呈现出波动分化的特点,不同品种因市场需求、养殖规模、政策环境等因素影响,价格表现差异显著,从全年来看,龟类市场价格可分为三个阶段:年初至年中高位震荡、年中至下半年部分品种价格回落、年末部分精品龟种价格反弹。

在观赏龟市场,巴西龟、草龟等入门级品种因繁殖成本低、适应性强,2025年价格保持相对稳定,巴西龟幼龟(3-5厘米)价格区间在5-10元/只,受宠物市场刚需支撑,全年波动幅度不超过15%,草龟作为传统食用与观赏兼用品种,受餐饮市场需求拉动,中规格草龟(10-15厘米)价格在30-50元/只,上半年因春季消费旺季价格小幅上涨,下半年回落至35元左右,相比之下,较高档的观赏龟如火焰龟、中华草龟等品种价格波动较大,火焰龟幼龟因花纹独特,年初价格高达80-120元/只,但随着养殖户扩产,年中价格回落至60-80元/只,跌幅达30%。

名贵龟种方面,金钱龟、石金钱龟、苏卡达陆龟等品种价格走势分化明显,金钱龟作为高端收藏品,受经济环境影响较大,2025年成年金钱龟(1.5公斤以上)价格稳定在1.5万-2万元/只,但幼龟(5-10厘米)价格从年初的3000-5000元/只下跌至年末的2000-3500元/只,主要因市场投资热度下降,养殖场出货量增加,石金钱龟因药用和食用需求,价格在上半年保持坚挺,中规格龟(20-30厘米)价格在800-1200元/只,但下半年受“禁野令”政策影响,野生龟捕捞受限,养殖龟供应量短期激增,价格回落至600-800元/只,苏卡达陆龟因进口数量减少及宠物爱好者偏好,价格持续上涨,幼龟(10-15厘米)从年初的800元/只涨至年末的1200元/只,涨幅达50%。

药用龟市场以中华草龟、乌龟、闭壳龟等为主,2025年受中药材市场整体低迷影响,价格整体呈“先扬后抑”态势,中华草龟因传统药用价值,上半年价格在40-60元/公斤,但第三季度后,中药材市场库存积压,价格跌至30-40元/公斤,部分养殖户因亏损减少存栏,年末价格略有回升至35-45元/公斤,闭壳龟(如安闭壳龟)因数量稀少,价格保持高位,成年个体价格在5000-8000元/只,但交易量较小,对市场整体影响有限。

养殖成本方面,2025年饲料价格波动较小,玉米、鱼粉等原料价格同比下降5%-10%,但环保政策趋严导致部分地区养殖场搬迁或整改,养殖成本增加10%-15%,部分中小养殖户因资金压力退出市场,但规模化养殖场扩大产能,导致中低端龟种供应过剩,价格竞争加剧。

从地域分布看,广东、广西、江苏等传统龟养殖大省价格波动较大,其中广东作为全国最大的龟交易市场,价格变化对全国具有导向作用,2025年广东清远、佛山等地的龟类交易市场数据显示,上半年交易量同比增长20%,但下半年因市场饱和,交易量下降10%,价格同步回落。

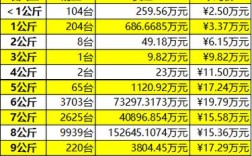

以下是2025年部分龟种价格波动情况概览:

| 品种 | 规格 | 年初价格(元/只) | 年中价格(元/只) | 年末价格(元/只) | 全年波动幅度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 巴西龟 | 3-5厘米 | 8 | 6 | 7 | -12.5% |

| 草龟 | 10-15厘米 | 45 | 50 | 35 | -22.2% |

| 火焰龟 | 5-8厘米 | 100 | 70 | 80 | -20% |

| 金钱龟(幼龟) | 5-10厘米 | 4000 | 3000 | 2500 | -37.5% |

| 苏卡达陆龟 | 10-15厘米 | 800 | 1000 | 1200 | +50% |

综合来看,2025年龟类市场价格受供需关系、政策调控、养殖成本等多重因素影响,呈现出“高端品种分化、中低端品种回落”的格局,未来随着养殖技术提升和市场规范化,龟类价格或将在波动中逐步趋于稳定。

相关问答FAQs

Q1:2025年龟价下跌的主要原因是什么?

A1:2025年龟价下跌的主要原因包括:①养殖规模扩张导致中低端品种供过于求;②经济增速放缓,高端龟投资热度下降;③“禁野令”政策影响,野生龟供应受限,但养殖龟短期集中上市冲击价格;④中药材市场整体低迷,药用龟需求减少。

Q2:2025年哪些龟种价格逆势上涨?为什么?

A2:2025年苏卡达陆龟、部分精品火焰龟等品种价格逆势上涨,主要原因包括:①苏卡达陆龟依赖进口,国内供应量有限,宠物市场需求增加;②精品火焰龟因花纹独特,受到收藏爱好者青睐,供需缺口拉大;③部分养殖户转向精品龟养殖,减少普通品种供应,推动价格上涨。