2025年鲜鸭蛋价格整体呈现出先抑后扬的波动走势,全年价格区间主要集中在每斤6元至10元之间,不同月份、地区及品种间存在明显差异,从季度维度看,一季度受春节前备货需求拉动,价格处于年内高位,全国均价约为8.5元/斤;二季度随着气温回升,产蛋量增加且消费需求回落,价格逐步下滑至6.8元/斤的低点;三季度在传统中秋、国庆节日效应带动下,价格反弹至9.2元/斤;四季度则因节后需求减弱及冬季储运成本上升,价格稳定在7.5元/斤左右。

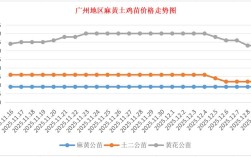

地区差异方面,主产区与销区价格分化明显,江苏高邮、湖北洪湖等传统鸭蛋主产区,因养殖集中度高、物流成本低,全年均价普遍低于全国水平,其中高邮咸鸭蛋原料蛋(鲜鸭蛋)价格维持在6.5-7.5元/斤;而北京、上海等一线城市因终端消费能力强、品牌溢价高,鲜鸭蛋价格可达9-11元/斤,部分有机认证或品牌鸭蛋价格甚至突破12元/斤,南方地区因饮食习惯偏好,对咸鸭蛋需求旺盛,鲜鸭蛋价格整体高于北方,如广东地区全年均价达9.8元/斤,较北方高出约20%。

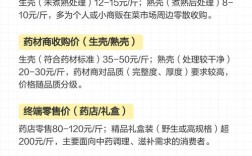

品种差异也是影响价格的重要因素,普通白壳鸭蛋因养殖成本低、产量大,价格最为亲民,全年均价约7元/斤;青壳鸭蛋因营养价值较高(胆固醇含量低于白壳蛋),市场价格普遍上浮15%-20%,均价达8.5元/斤;而“高邮麻鸭”“绍兴鸭”等地方特色品种,因产蛋量低、养殖周期长,价格优势明显,高邮麻鸭蛋全年均价稳定在10元/斤以上,节日期间甚至供不应求。

从产业链角度看,2025年鲜鸭蛋价格波动受饲料成本、疫情及政策等多重因素影响,上半年,豆粕、玉米等饲料原料价格同比下降约5%,养殖成本降低支撑鸭蛋价格下行;但下半年非洲猪瘟疫情间接刺激禽蛋消费,鸭蛋作为猪肉替代品需求增加,推动价格回升,环保政策趋严导致部分中小型养殖场退出,市场供应阶段性收紧,也对价格形成支撑。

以下为2025年部分主产区鲜鸭月度价格表(单位:元/斤):

| 月份 | 江苏 | 湖北 | 广东 | 全国均价 |

|---|---|---|---|---|

| 1月 | 0 | 8 | 5 | 5 |

| 2月 | 5 | 2 | 2 | 0 |

| 3月 | 5 | 3 | 0 | 0 |

| 4月 | 8 | 5 | 5 | 2 |

| 5月 | 5 | 2 | 0 | 8 |

| 6月 | 2 | 0 | 8 | 5 |

| 7月 | 0 | 8 | 5 | 5 |

| 8月 | 5 | 2 | 0 | 2 |

| 9月 | 0 | 8 | 5 | 8 |

| 10月 | 8 | 5 | 2 | 5 |

| 11月 | 8 | 5 | 5 | 2 |

| 12月 | 5 | 2 | 0 | 8 |

展望后市,鲜鸭蛋价格走势仍将受供需关系主导,随着规模化养殖占比提升,价格波动有望趋缓,而消费者对高品质、特色化鸭蛋的需求增长,或将推动产品结构升级,进一步分化市场价格体系。

相关问答FAQs

Q1:2025年鲜鸭蛋价格为何在下半年明显上涨?

A1:下半年价格上涨主要受三方面因素驱动:一是非洲猪瘟导致猪肉供应偏紧,鸭蛋作为替代蛋白需求增加;二是中秋、国庆双节备货需求集中释放,拉动终端消费;三是饲料成本虽上半年下降,但三季度后玉米、豆粕价格回升,养殖成本支撑鸭蛋价格走强。

Q2:不同品种鸭蛋价格差异为何较大?

A2:品种差异主要源于养殖成本和市场定位,普通白壳鸭蛋产蛋率高(每只年产蛋约300枚),养殖周期短,成本低;青壳鸭蛋和地方特色品种(如高邮麻鸭蛋)产蛋量低(每只年产蛋约200枚),且对养殖环境要求高,加之营养价值更高或具有地域文化属性,因此形成品牌溢价,价格显著高于普通品种。